本記事では今は使われなくなった、「か」からはじまる死語を紹介します。

博士

博士昭和からバブル経済期、平成から令和と、今では使われなくなった言葉のすべてが、わしの研究対象じゃ!

聞いたこともない古い言葉から、IT用語や流行語など、あらゆる死語を徹底的に集めました。

中にくすっと笑ってしまう死語や、時代を感じる今では恥ずかしい死語も。

普段なにげなく使ってる、その言葉も、すでに死語かもしれんぞい!

死語を知ることで、時代がわかる! 「か」から始まる死語をお楽しみください!

タップできる索引

本記事のリンクには広告が含まれています。

死語とは

死語とは、古くは一般的に使用されていたり、流行したが、現在では使われなくなった言葉です。

「かあ」~「かお」で始まる死語一覧

「かあ」~「かお」で始まる死語の一覧です。

カーキチ

読み方

かーきち

意味

「カーキチ」は自動車マニアを指す俗語で、「カー気違い」の略称です。

自動車に強い興味や、執着を持つ人のことで、場合によって軽蔑的なニュアンスで使用されることもありました。

関連語に「きち」や「音キチ」、「釣りキチ」などがあります。

「気違い」が差別的表現とされるようになり、現在では使用を死語になりました。

使用例

あのカーキチ、エンジン音だけで車種を当てられるらしいぜ

ガールハント

読み方

がーるはんと

意味

「ガールハント」は、1970年代から80年代にかけて流行した和製英語の俗語。

男性が遊び相手の女性を探してナンパすることです。

「ひっかけ」という類義語もあり、主に若者の間で使用されました。

対義語に女性が男性を探す「ボーイハント」があります。

使用例

おいおい、まだガールハントなんて言ってるのか? 今どきナンパって言うんだぜ。時代遅れもいいとこだな

ガーン

読み方

がーん

意味

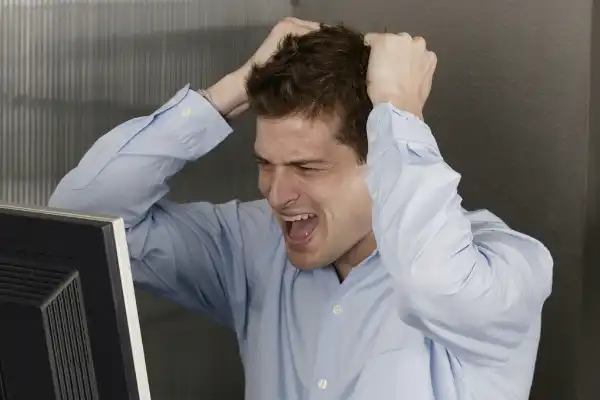

「ガーン」は、1980年代から90年代にかけて流行した擬音です。

驚きや衝撃を受けたときに発する言葉で、ハンマーで頭をなぐられたような強烈な衝撃を表現しています。

主にマンガやアニメで使用され、若者の間で一時的に流行しました。

使用例

パパにおねだりしたけどダメだって、ガーン!

外車

読み方

がいしゃ

意味

「外車」は、かつて競馬で、外国生まれの競走馬のことをいいました。

外国産馬が日本の競馬で珍しかった時代に広く用いられました。

しかし現在では国際化が進み、外国産馬の出走が一般的になったため、この表現はほとんど使われなっています。

使用例

クラシック前の外車は、やっぱり一味違う走りをするね

个一

読み方

かいち

意味

「个一」は「一人」のことをいいます。

「个」は中国語で「個」を意味し、日本語の「一介」の語源です。

「一介」は「一箇の」から派生し、「たいしたことのない」や「価値のないつまらない」という意味合いを持ちます。

例えば、「一介の学生にすぎない」のように使用され、「特別な地位や能力を持たない一般的な人」を表現します。

使用例

この中で韓国語を読めるのは个一だ

外套

読み方

がいとう

意味

オーバーコートのこと。

日本に洋装が入ってきた明治時代から昭和にかけて使われた。

使用例

外にでるなら外套がないと寒いよ

街頭テレビ

読み方

がいとうてれび

意味

街頭に設置されたテレビのこと。通行人などあらゆる人が無料の公共物として視聴できる。

1953年にテレビ放送が開始された時代は、大卒初任給が約1万円だったのに対し、テレビの価格は約24万円と、一般家庭には手がだせなかった。

テレビの普及と広告メディアとしての価値を高める目的に、街頭テレビが導入された。

全国に普及して、新潟県柏崎市、福島県会津若松市、静岡県焼津市など、日本全国278か所に設置された。

プロレス中継や、ボクシング中継、大相撲中継に、プロ野球中継など、人気番組に多くの観衆を集めた。

1964年の東京オリンピックなどをきっかけに、一般家庭にテレビが普及して、街頭テレビは衰退した。

大阪市西成区の萩之茶屋南公園に、日本で唯一の街頭テレビが現存し、日雇労働者などの目を楽しませている。

使用例

街頭テレビに、力道山の試合、見に行こうぜ!

昭和30年代の街頭テレビ

垣間見

読み方

かいまみ

意味

のぞき見すること。

使用例

お風呂を垣間見

カイワレ族

読み方

かいわれぞく

意味

管理社会で画一的に量産された、成績が普通の中高生のこと。

ウレタンの苗床で、完全管理で育てられたカイワレカイワレ大根にたとえた。

医師であり文筆家でもある村崎芙蓉子の著書「カイワレ族の偏差値日記」から流行した。

「カイワレ族」のワードで、1988年に流行語大賞の新語部門・表現賞に入賞した。

使用例

あの子もカイワレ族の一人だったから、ちょっとした予想外のことで、キレてしまったんだ

1988年にNHKでドラマ化

ガイン君

読み方

がいんくん

意味

自分の利益でしか動かない人のこと。

語源は我田引水。自分の田んぼにだけ水を引き入れることから。

使用例

あいつはガイン君だから、理屈で話すより、行動で引っ張らないと動かないよ

カウチポテト

読み方

かうちぽてと

意味

日本では「ソファーでポテトチップスをつまみながら怠惰に過ごす」こと。

もともとの英語では「余暇時間をジャガイモようにごろごろと、テレビの前に座ったまま、受身で怠惰に過ごす人」を意味する言葉だった。

カウチ(Couch)は寝いすのこと。

アメリカでは1979年のロサンジェルスタイムスに初めて登場した。

また1987年にニューヨークの週刊誌が、当時の若者を「カウチポテト時代」として報じた。

使用例

今日は、カウチポテトしてたんだよ

替え歌メドレー

読み方

かえうためどれー

意味

嘉門タツオの替え歌で1990年代に全国的に流行した。

使用例

キャンドル、ハンドル、サドルにペダルに、自転車こいどる~♪

全国で多くの小中学生が歌っていた

カエルコール

読み方

かえるこーる

意味

仕事が終わったサラリーマンが、公衆電話から自宅に「今から帰る」と連絡を入れること。

1985年の民営化してばかりのNTTが打ち出したキャンペーンで普及。

大きなカエルの背中に座ったサラリーマンが「カエルコール」をするCMだった。

当時は家庭を顧みないモーレツ社員が当たり前の時代で、「男のコケン(沽券)か、夫婦の円満か」というキャッチコピーで訴求。

「カエルコール」の流行で、首都圏では公衆電話にサラリーマンが行列を作る光景まで見られるようになった。

NTTでは「カエルコール」の成功に続き、単身赴任者が家族にモーニングコールをする「コケコッコール」や「ふるさとカエルコール」も展開した。

使用例

最近は私もカエルコールしているよ

「かか」~「かこ」で始まる死語一覧

「かか」~「かこ」で始まる死語の一覧です。

かかあ天下

読み方

かかあでんか

意味

家で妻が夫より権力を持って強いことを戯れていう言葉。

妻が夫を尻に敷くこと。

使用例

あそこの旦那さん、すっかり尻に敷かれちゃって、かかあ天下だねえ

ガガガガーン

読み方

ががががーん

意味

驚きなどで精神的に衝撃を受けたときに発する言葉。

「ガーン」の発展。

ベートーベンの運命の始まりに合わせて使われることが多い。

使用例

ガガガ、ガーン……!

どしたの?

財布、忘れた……

価格破壊

読み方

かかくはかい

意味

メーカーの希望小売価格を無視した低価格で販売すること。

バブル経済の崩壊によるデフレとともに登場、加速した。

消費者の低価格指向を背景に、ディスカウントストアの登場、円高による割安な輸入品の増加、販売店の大型化による大量仕入れでの流通の効率化が影響した。

使用例

ご覧ください、この価格破壊!

テレビに洗濯機に冷蔵庫、すべてセットでなんと39800円!

しかも金利手数料は当社が負担します!

関わりござんせん

読み方

かかわりござんせん

意味

映画『木枯し紋次郎 関わりござんせん』(1972年)などに使われた。

主人公の紋次郎が「あっしには関わり合いのねえことでござんす」といった使い方をした。

巻き込まれたくないときに使う。

使用例

あっしにゃあ、関わり合いのねえことでござんす

カキコ

読み方

意味

インターネット上で、掲示板(スレッド)やブログに書き込むこと。

「書き込む」から転じた。

2000年代に流行したネットスラングのひとつ。

「カキコする」と動詞として使ったり、掲示板に初めて参加する場合に「初カキコ失礼します」と断わる文化があった。

ほかに「記念カキコ」といった使い方もした。

使用例

やべ、絶対このネタ、カキコしたい

鍵っ子

読み方

かぎっこ

意味

共働きの家庭の子供のこと。

1960年代に生まれた言葉で、両親が共働きなどの理由で不在の際に、自分で家の鍵を持って帰宅する子どもをいった。

当時は専業主婦が家にいることが一般的だった。

使用例

あいつ鍵っ子なんだっ

斯く斯く然然

読み方

かくかくしかじか

意味

詳細な説明や経緯を省略するために用いられる表現。

既に説明した内容や、相手が理解していると思われる内容を、いうちち繰り返さないために使う。

前の相手に伝えた内容を、次の相手も知っていると見なして、省略する場合にも使う。

使用例

斯く斯く然然の事情により、予定していた出張が急遽中止となりました

核爆

読み方

かくぱく

意味

インターネットスラングのひとつ。

自分の発言に対する自己評価や反応を表現するために使う。

主に面白いと思われる発言の後に付け加えられ、自虐的な意味合いを含む、自己ツッコミの役割を果たしました。

「(爆)」よりも強い感情表現として使用され、パソコン通信時代から2000年代中盤頃まで多用されていました。

使用例

今日も徹夜で仕事だった。

健康的な生活って何だっけ?(核爆)

過激派

読み方

かげきは

意味

行動が過激な人やグループのこと。

主に政治的目的を実現するために、武装闘争などの極端な手段を用いる集団。

カジュアルな意味では、単に過激な行動をとる人々を指すこともある。

左翼思想の幻滅から、使われなくなった。

使用例

過激派メンバーの潜伏先を突き止めた

影の総番

読み方

かげのそうばん

意味

「影の総番」とは、表面上はいい人を装いながら、裏で不良グループのリーダーを操る人。

1970年代から1980年代の日本の学生文化で使われた。

使用例

あいつ、実は影のだったりする?

囲われ

読み方

かこわれ

意味

古くは江戸時代に使用された言葉。

妾(めかけ)のこと。

富裕な男性に経済的に養われ、正妻とは別に、愛人として囲われている女性。

別宅で生活し、旦那の訪問を待つ生活を送っていた。

使用例

あの子は囲われとして、旦那の訪問を心待ちにしながら、三味線を弾いて日々を過ごしていたそうです

「かさ」~「かそ」で始まる死語一覧

「かさ」~「かそ」で始まる死語の一覧です。

貸本屋

読み方

かしほんや

意味

江戸時代から昭和中期まで存在した、本のレンタル屋。

寛永年間(1624-44)頃に行商本屋の兼業として始まり、江戸後期に全盛期を迎えた。

庶民が娯楽本を読む際は、購入よりも貸本屋から借りるのが一般的だった。

戦後は、漫画本や大衆小説が広く貸しだされて、その普及に一役買っていた。

庶民の所得があがり、本の低価格化などもあって、衰退した。

使用例

昭和30年代、我が家の近くには3軒の貸本屋があってね、わしら子供たちは、小遣いを握りしめて、最新の漫画を借りに行ったもんだよ

姦し娘

読み方

かしましむすめ

意味

「女三人寄れば姦しい」ということわざを、もじった言葉。

おしゃべりな中年女性たちが集まって、にぎやかになる様子を、ユーモラスに表現した。

「姦しい」は「やかましい」や「うるさい」という意味を持つ。

使用例

あそこの集団、姦し娘だなあ

カジュアルフライデー

読み方

かじゅあるふらいでー

意味

1990年代にアメリカで始まり、日本でも一時的に広まった企業文化。

金曜日に社員がカジュアルな服装で出社することを許可する制度で、職場の雰囲気を和らげ、生産性向上を図った。

2000年代以降、クールビズなどの社会的に服装基準の緩和や、働き方改革により、忘れられた。

使用例

明日はカジュアルフライデーだね。

仕事終わりに、そのままカフェでお茶でもどう?

ガスタンク

読み方

がすたんく

意味

主に学校などの公共の場で、遠慮なく放屁する人物を指す俗語。

「恥知らずで、下品な振る舞いをする人」として批判的に表現した。

使用例

まじ、あいつ、ガスタンクだよなー

カストリ雑誌

読み方

かすとりざっし

意味

低俗で質の悪い雑誌を指す俗語。

戦後初期に出回った粗悪な焼酎「粕取り」(カストリ)にちなんで名付けられた。

「粕取り」が少量で酔いつぶれることから、数号で廃刊になるような粗製乱造の雑誌を、揶揄して呼んだ。

主に1940年代後半から1950年代にかけて流行した。

使用例

人気が欲しいからって、そんなカストリ雑誌で脱いだら駄目だよ

ガス抜き

読み方

がすぬき

意味

主に1980年代から90年代にかけて使われていた俗語。

「息抜き」と同じ。

仕事や勉強などの緊張した状況から、一時的に解放され、リラックスすること。

使用例

今日は一日中仕事漬けだったから、ちょっとガス抜きに、クラブでもいこうかな

カセット

読み方

かせっと

意味

かつて、スーパーファミコンなどの、家庭用ゲーム機で使用されていたゲームソフトのコト。

ロムカートリッジとも呼ばれ、プラスチック製のケースに、記憶媒体と回路基板が内蔵されていた。

現在のゲーム機ではCDやDVD、さらにはダウンロード配信が主流となったため、カセット形式のゲームソフトはほとんど見られなくなった。

使用例

ねえ、一日でいいから、そのカセット貸してよ~

風になる

読み方

かぜになる

意味

バイクで走ること。

ホンダのCB400FOURの広告にあった、「おおCBお前は風だ」というフレーズに象徴される、自己陶酔的な感覚の表現。

1970年代に登場したCB400FOURは、その4本出しマフラーと独特の排気音で、ライダーに風と一体になったような解放感と高揚感からヒットした。

使用例

週末、峠で風になってきたぜ

家族サービス

読み方

かぞくさーびす

意味

昭和の時代にあった、男性中心の休日のとらえ方。

死語度90%。

普段は仕事に心血を注ぐのが本来と考える父親が、家庭をかえりみないことで蓄積した家族の不満を解消するために、休日に家族を旅行や食事に連れ出してもてなすこと。

深夜残業や休日出勤が当たり前の時代に、父親は疲れ切って休日は寝ている、または趣味のゴルフに出かけてストレス解消するなど、自分本位な習慣がまかり通っていた。

使用例

明日は家族サービスでディズニーなんで、今日の二次会は遠慮させてもらいますよ……、いやいや課長、あと一軒だけですよ……

「かた」~「かと」で始まる死語一覧

「かた」~「かと」で始まる死語の一覧です。

カチアゲ

読み方

かちあげ

意味

1980年代から1990年代に流行した、自動車の改造スタイル。

シャコタン(車高を下げること)を施したクルマの、後部のみを極端に持ち上げ、前傾姿勢にする改造。

使用例

お前のクルマ、カチアゲにしたら絶対かっこよくなるって

家長

読み方

かちょう

意味

一家を継ぐ、家族の長。

明治時代には戸主として法的に強い権力を持ったが、戦後の民法改正で制度が廃止された。

使用例

亡くなった親父はよく、昔ながらの家長気取りで、みんなの意見を聞かずに勝手に決めちゃってたんだ

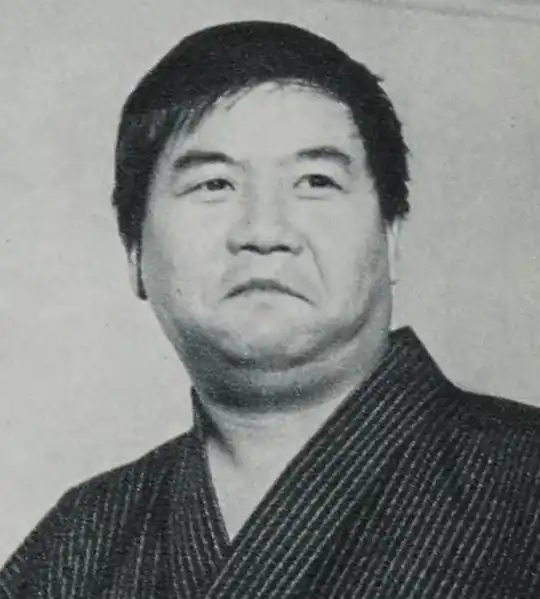

ガチョーン

- 原典:国際情報社 – 『映画情報』1964年1月号

読み方

がちょーん

意味

コメディアン・俳優の谷啓が、1963年に始めた有名なギャグ。

ショックを受けたり、追い詰められたときに使った。

効果音として口でいいながら、手を伸ばして引き込むものに合わせて、カメラがズームイン・アウトする演出が行われた。

CM前のオチとしても使用された。

元々は麻雀用語が語源で、テレビ番組「素敵なデイト」で初めて使用されて大流行した。

使用例

明日のデートはなしね

がチョーン!!

かっけえ

読み方

かっけえ

意味

「かっこいい」の俗語的な言い換え。若者言葉。

使用例

あいつの新しいバイク、マジかっけえよな!

かっこかわいい

読み方

かっこかわいい

意味

「かっこいい」と「かわいい」が同居した魅力を表現した俗語。

2000年代後半に流行した。

対象は男女を問わずに使う。

使用例

妻夫木聡って、かっこかわいいよね~

カッコマン

読み方

かっこまん

意味

1990年代に男性ファッション雑誌「Boon」で、かっこいい男性のことを、「カッコマン」と表現していた。

使用例

かっかっか、カッコマン!!!

かっこよ

読み方

かっこよ

意味

好きなアイドルや俳優、タレントなど自分の「推し」や、身近にいる魅力的な人を、「かっこいい」と感じたときに使う若者言葉。

アイテムに対して使う場合もある。

使う人が減少傾向にあり、死語と感じる人が増えている。

使用例

やば、森君、かっこよ!!!

ガッツ

読み方

がっつ

意味

精力や根性を表す言葉。強い意志や勇気を示す際に使った。

一部では「バリア」と同じ用法で、「汚いものを触った人」に対しても使った。

使用例

ガッツで乗り切れ!!

がっつんがっつん

読み方

がっつんがっつん

意味

ラジオDJがよく使用した表現。

「沢山」や「勢いのある様子」を表現し、音楽や番組の盛り上がりを強調するために使った、

使用例

曲のリクエストは、ファクスやメールで、がっつんがっつん番組宛に送っちゃって下さい!!!

ガッテム

読み方

がってむ

意味

怒ったときや、悔しいときに使用する言葉。

英語のスラング「goddamn」に由来する。

「ちくしょう」や「くそ!」といった意味を持ち、強い不快感や苛立ちの表現。

プロレスラーの蝶野正洋が、バラエティ番組で連呼したことも普及の要因になった。

使用例

最後の1秒で逆転された!

ガッテム!!

がってんがってんしょう~ち

読み方

がってんがってんしょう~ち

意味

「合点承知の介」という江戸っ子言葉の変形。

「合点」(納得)と、「承知」(了解)を重ねて強調し、さらに「の助」を付けて人名風の表現からきている。

「わかった」や、「任せておけ」という意味で、昭和に流行した。

使用例

おさら、並べてー

がってんがってんしょう~ち!

合点承知の介

読み方

がってんしょうちのすけ

意味

「了解」を伝えるときに使う。

「合点」(納得)と、「承知」(了解)を重ねて強調し、さらに「の助」を付けて人名風の表現からきている。

使用例

ハチ公前で待ち合わせね

合点承知の介!

かっとび

読み方

かっとび

意味

たいそう驚くさまや、常識から大きく外れた状態を表す俗語。

ボールを勢いよく遠くへ飛ばしたり、乗り物を速く走らせたりする様子に使ったことからきている。

使用例

あの子、卒業と同時に、先生と結婚したんだって

ええっ、かっとびー!

かっぺ

読み方

かっぺ

意味

「かっぺ」は「いなかっぺ」の略語。

田舎出身者や田舎育ちの人のこと。

元々は江戸時代から使われ、田舎から出てきたばかりの人や、仕事のやり方がわからない人を表していた。

のちに軽蔑的な意味合いを持つようになった。

使用例

かっぺだから、電車の乗り方もわからんべ

がっぺむかつく

読み方

がっぺむかつく

意味

お笑い芸人「江頭2:50」の代表的なギャグのひとつ。

「がっぺ」で片手を後頭部に持っていき、露出したわき毛をむしって、「むかつく」と言いながら相手に投げつけていた。

「がっぺ」は江頭の出身地である佐賀の方言で、「すごく」という意味を持つ。

使用例

店長、また今から出勤しろだって!

がっぺむかつくー!

活動写真

読み方

かつどうしゃしん

意味

明治・大正期の日本で使用された映画の呼び方。

「動く写真」を意味する”motion picture”の直訳語。

1896年に日本に導入され、当時の人々の注目を集めた新しい娯楽になった。

1910年代まで広く使用され、「活動」「自動幻画」「活動大写真」などの類義語もある。

大正後期になると、「映画」という呼称が一般的になっていった。

使用例

次の休みは、浅草で活動写真を観ましょう

「かな」~「かの」で始まる死語一覧

「かな」~「かの」で始まる死語の一覧です。

カニ族

読み方

かにぞく

意味

大型の横長リュックサックを背負って、長期の低予算旅行をする若者のこと。

1960年代後半から、1970年代末期にかけて流行した。

当時、主に大学生などの若者が中心になった、費用を切り詰めながら、鉄道を利用して日本中を旅する、独特の「貧乏旅行」文化を造った。

カニ族という名称は、「大きなリュックを背負って列車の通路を横歩きする姿」が「カニに似ていたこと」に由来している。

現代のバックパッカーの先駆け。

使用例

紅葉の時期の八ヶ岳は、カニ族だらけだね

カノッサ

読み方

かのっさ

意味

架空の通貨単位を表す俗語。

実際には存在しないが、この言葉を使った数字の大きさで、自信や自慢の程度を表現していた。

例えば、「1000カノッサの自信がある」と言えば、非常に強い自信を持っていることを意味した。

使用例

うちの学校が勝つほうに1000カノッサね

「かは」~「かほ」で始まる死語一覧

「かは」~「かほ」で始まる死語の一覧です。

ガバチョ

読み方

がばちょ

意味

ガバチョは、「たくさん」や「物凄く」を意味する形容詞。

芸能界の業界用語としても知られ、「ガムテープ」を指す隠語としても使われていた。

「ひょっこりひょうたん島」のキャラクター「ドン・ガバチョ」によって広く知られるようになった。

元々は特に深い意味を持たない表現だった。

使用例

へへへ、学生のときはラブレター、ガバチョともらった♪

かばんつぶし

読み方

かばんつぶし

意味

かばんつぶしとは、1980年代から1990年代にかけて流行した、学生鞄をできる限り薄くする文化。

湯をかけて革を柔らかくし、重石で押し潰したり、芯を取り除いたりして鞄を薄くした。

反抗心や同調圧力、ファッションの一環として広まり、「ぺちゃんこカバン」や「ペチャカバン」と呼ばれた。

1990年代後半にはほぼ絶滅した。

使用例

おい、かばんつぶしは校則違反だぞ!

カパン

読み方

かぱん

意味

高齢者が「かばん」をいうときに、「かぱん」と聞こえることから。

使用例

あらあ、かぱん、どこかしらあ

ガビーン

読み方

がびーん

意味

「ガビーン」は、強いショックや驚きを表現するオノマトペ(擬音語)のこと。

1970年代から1980年代にかけて流行した。

漫画の効果音として使用され始め、その後日常会話にも浸透した。

「ガーン」よりも強調された形で、落胆や不安な気持ちも表す表現として使われた。

使用例

がびーん、負けた…

ガビョーン

読み方

がびょーん

意味

「ガビョーン」は、驚いたときや強いショックを受けたときに使うオノマトペ(擬音語)。

「ガビーン」の派生形。

1980年代に流行した。

コミカルな表現として使われ、深刻すぎない状況での、ショックや驚きの表現に使った。

使用例

あっ、花瓶わっちゃった!

かびょーん!

カフエエ

読み方

かふええ

意味

カフェのこと。

大正から昭和初期にかけて流行した飲食店で、単なる喫茶店だけでなく、女給が接待し洋酒を提供する店。

当時の作家が「カフエエ」と呼んだ。

カフェは明治44年(1911年)に、銀座で開業したカフェー・プランタンが最初。

全国に広まり、文化人の社交の場や大衆の娯楽の場として人気を博した。

使用例

彼とはカフエエでよく議論したものだよ

壁かけテレビ

読み方

かべかけてれび

意味

1990年代にあこがれられた、「壁かけにしたテレビ」のこと。

ブラウン管が主流で、壁に掛けられるほど薄いテレビは、当時は想像できなかった時代の言葉。

「液晶」や「プラズマ」、「有機EL」が一般化して、俗語としては死語になっている。

ただし家電品の設置方法における一形態としては、今も残る。

使用例

うちにも壁かけテレビが欲しいなあ

お父さん、そんなお金あるの?

「かま」~「かも」で始まる死語一覧

「かま」~「かも」で始まる死語の一覧です。

がま口

読み方

がまぐち

意味

お財布

使用例

がま口だすから、ちょっと待ってね

かまちょ

読み方

かまちょ

意味

「かまちょ」は「かまってちょうだい」の略語。

「だれかに相手をしてほしい状態」のこと。

現在も使われているが、2024年以降、死語になってきているという声がある。

使用例

かまちょは、イヤ?

かまとと

読み方

かまとと

意味

「かまとと」は、知っているのに知らないふりをして上品ぶったり、うぶに見せたりする女性のこと。

江戸時代末期の遊郭で生まれ、「蒲鉾はトト(魚)からできているの?」と世間知らずを装ったことが語源。

世間一般では死語になっているが、現在も宝塚歌劇の楽屋言葉として使われている。

使用例

あの子、またかまととぶってるよ。みんな気づいてるのに

神様の毛

読み方

かみさまのけ

意味

体のどこかに一本だけ生える、異常に長い白色、または透明の毛のこと。

別名「宝毛」または「福毛」ともいう。

通常の体毛と異なり、5~10cmほどの長さになることもあり、幸運や福をもたらすと信じられていた。

仏様の眉間にある「白毫(びゃくごう)」から、縁起がよく、抜かずに大切にしたほうがいいとされている。

使用例

うお、神様の毛だ、抜いたらだめかな

かみさん

読み方

かみさん

意味

妻のこと。

もともと商人や職人の妻、または家の女主人のことをいった。

現在では親しい仲で、自分や他人の妻を呼ぶときに使う。

「嫁さん」「奥方」「妻」「奥さん」も同じ意味を持つ。

使用例

うちのかみさん、今これで、これなんだわ

カミナリ親父

読み方

かみなりおやじ

意味

雷のように大声で怒鳴って叱る中年男性。

1960年代から1980年代の日本で使われた俗語。

漫画「ドラえもん」にも出てくる表現で、「近所の空き地や公園で遊ぶ子供たち、の野球ボールが窓ガラスを割ったり」、「大切な盆栽を壊したりした際」に、雷のような大声で怒鳴りつける。

「厳格で怖い存在」として子供たちに恐れられましたが、現代では地域コミュニティや、教育観・倫理観の変化により、見られなくなった。

使用例

くおらっ、悪ガキども、またお前らか!!

カミナリ親父だ、逃げろ!!!

カミナリ族

読み方

かみなりぞく

意味

1960年代から1970年代初頭に活動した、暴走族の前身となるグループ。

主に中流以上の家庭の若者たちで構成され、改造したバイクで公道を高速走行し、爆音を響かせることを楽しんでいた。

カミナリ族は、速さや運転技術を追求する傾向があり、暴力行為よりも、バイクの性能や走行を重視していたため、後の暴走族とは異なる特徴を持っていた。

使用例

おらあ、若い頃、カミナリ族やっとったよ

わしゃ、若い頃カミナリ族やったんや。

髪結いさん

読み方

かみゆいさん

意味

今でいう美容師のこと。

「髪結いさん」は、江戸時代から明治時代にかけて髪を結うことを職業とした人をいった。

男性の髪を扱う「床屋」と、女性の髪を扱う「女髪結い」に分かれていた。

正確には現代の美容師の前身。

女髪結いは明治以降、正規の職業として認められ、日本髪の衰退とともに、美容院へと変わっていった。

使用例

髪結いさんで、きれいにしてもらいなさい

カメチャブ

読み方

かめちゃぶ

意味

牛丼の古い表現。または牛丼の原型。

明治初期に「カメ」は犬を、「チャブ」は軽食を意味した。

「カメ」は西洋人が犬に向かって「Come, come」(来い、来い)と呼びかけるのを、日本人が聞き間違えたことに由来する。

「チャブ」は「ちゃぶ台」(食事用の低いテーブル)が語源。

由来は、牛鍋の残りを御飯にかけた様子からきている。

明治の当時は、安価で栄養価の高い、庶民の味方として人気を博した。

当時の芸者衆は、残り物の牛鍋をカメチャブにして包んでもらっていたが、肉食の習慣が薄かったため、文字通り犬にあげることもあった。

使用例

ああ腹へった、今日はカメチャブの気分だなあ

ガメる

読み方

がめる

意味

人の物を盗むこと。

強盗や恐喝のような暴力的な手段ではなく、人の目を盗んで、こっそりと物を取ることをいう。

一説には「ガメる」は「かすめる」の略語とされている。

使用例

あいつんちで、ゲーム、ガメてきた

ええっ、かわいそうだから、返してあげなよ

かもめーる

読み方

かもめーる

意味

郵便局が販売していた暑中見舞い用ハガキのこと。

2004年5月に廃止されるまで使用されていたが、一般の認知度が低く、愛称として定着しなかった。

海辺を連想させる「かもめ」と「メール(郵便)」を組み合わせた造語。

使用例

今年も、かもめーる届くかな

かもん

読み方

かもん

意味

「かもん」は、「Come on」のこと。

日本語では「さあ、行こう」や、「さあ、やろう」という意味。

使用例

さあ、かもん!

「かや」~「かよ」で始まる死語一覧

「かや」~「かよ」で始まる死語の一覧です。

歌謡曲

読み方

かようきょく

意味

一般に広く歌われることを目的として作られた通俗的な歌曲のこと。

昭和の時代の、日本で制作されたポピュラー音楽。

テレビやラジオを通じて広く普及した。

西洋音楽の影響を受けつつ、日本独自の耳に残りやすいメロディーを持ち、親しみやすい歌詞が特徴。

使用例

紅白歌番組で歌謡曲を聴きましょう

「から」~「かろ」で始まる死語一覧

「から」~「かろ」で始まる死語の一覧です。

カラーギャング

読み方

からーぎゃんぐ

意味

1990年代後半から2000年代初頭にかけて日本で流行した不良少年グループ。

アメリカのストリートギャングを真似て、チームカラーを身につけて集団を誇示した。

関東圏や名古屋などの都市部を中心に活動していた。

暴行や傷害などの犯罪に走りやすく、警察の取り締まりの対象となった。

行き過ぎた取り締まりに、擁護しようとしたメディアもあった。

2000年代後半には衰退した。

使用例

カラーギャングだ、巻き込まれないように距離っとけ

カラーテレビ

読み方

からーてれび

意味

現在一般的に流通している、カラー映像を表示するテレビのこと。

特に初期のブラウン管テレビをいう。

1960年9月10日に日本で本放送が開始され、1977年には全ての放送がカラー化された当時、「カラーテレビ」という呼称が使われた。

一般化したもとで、次第に使われなくなった。

使用例

うん、おれんち、カラーテレビあるよ

カラスの勝手でしょ

読み方

からすのかってでしょ

意味

「カラスの勝手でしょ」は、1980年代初頭にザ・ドリフターズの志村けんが歌った替え歌から広まった。

責められて逃げ場がなくなったときの常套句として大流行した。

「人の勝手でしょ」「あなたに言われる筋合いはない」という意味。

「カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょ」という童謡の替え歌。

使用例

おかしなら、僕が食べたよ、カラスの勝手でしょ

空手チョップ

読み方

からてちょっぷ

意味

空手チョップは、プロレスで使われる技のひとつ。

手刀で相手を強く打つ打撃技。

もともと柔道や空手などの武道から派生し、特に力道山が得意技として使ったことで有名になった。

アメリカでは「柔道チョップ」と呼ばれることもある。

1950年代に、日本のプロレスブームを巻き起こす大きな要因となった。

使用例

でたー!

空手チョップだー!

カラポン

読み方

からぽん

意味

硬くて水分の少ない便のこと。

道端に落ちている、犬のフンなどをいった。

使用例

カラポン蹴るなよ、エンガチョ!

カリカリする

読み方

かりかりする

意味

「カリカリする」は、「ムカつく」が広く使われようのなる前の、短期間だけ流行した俗語です。

1980年代後半から1990年代初頭にかけて若者を中心に使用され、イライラしたり腹が立ったりする様子を表しました。

しかし、すぐに「ムカつく」に取って代わられました。

使用例

おう、そんなカリカリするんじゃねえよ

カリスマ美容師

読み方

かりすまびようし

意味

「カリスマ美容師」とは、2000年代初頭に流行した、人気の美容師のこと。

卓越した技術とセンスで、多くの顧客から絶大な信頼を得ていた。

メディアへの露出も多く、独自のスタイリングや、ヘアケア方法で注目を集めた。

ファッション業界にも影響を与えたが、時代とともに使われなくなった。

使用例

いつもカリスマ美容師にお願いしてるの~

ガリ版

読み方

がりばん

意味

コピー機や輪転機、家庭用プリンタが普及する前の、印刷方法。

謄写版(ガリ版)は、蝋引きの原紙に鉄筆で文字や絵を刻み、削った部分からインクを通して簡易的に印刷した。

製版時に「ガリガリ」という音がすることから、ガリ板の名がついた

1894年に堀井新治郎父子が発明し、日本の近代化や教育現場で広く活用された。

コピー機や輪転機、家庭用プリンタの普及により衰退した。

使用例

同人誌即売会用のガリ版、まだ用意できてないの?

ガリ勉

読み方

がりべん

意味

「ガリ勉」とは、勉強に過度に没頭する人を指す俗語。

特に周囲との関りや、他の活動を犠牲にしてまで勉強に専念する学生のこと。

「ガリガリ」と鉛筆を走らせて勉強すことから。

やや軽蔑的なニュアンスで使うことが多かった。

使用例

あいつ、ガリ勉だから、話かけても返事もしねえんだよ

軽チャー

読み方

かるちゃー

意味

軽い感覚のカルチャーの略語。

1984年に、橋本治がキャッチコピーとして作った造語。

軽いカルチャーの意味には、軽い教養も含む。

使用例

あの本は、話題作りの軽チャーだから、読む価値はあまりないかな

軽業

読み方

かるわざ

意味

サーカスのこと。

身軽に高く跳躍したり、難しくて危険をともなう動作を、軽快にやりこなす技芸を、軽業といった。

綱渡り、はしご乗り、玉乗りなどの曲芸を含む。

サーカスの主要な演目となり、人間や動物による曲芸、軽業を主体とする興行が行われていた。

テントで覆われたアリーナで行われ、空中ブランコ、アクロバット、ジャグリングなどの多様な演目が含まれる。

動物愛護の観点から、現在はほとんどを人間の曲芸で構成している。

使用例

軽業師の曲芸、観たくなあい?

カレー曜日

読み方

かれーようび

意味

特定の曜日に、カレーを食べる日本の食文化。

金曜日が多い。

かつて日本陸軍が欧米の食文化を嫌って、白米ばかり食べて脚気が頻発したのに対して、日本海軍は幅広い栄養素をとるためにカレーを食べる習慣を作っていた。

日本海軍の流れで、海上自衛隊にも、毎週金曜日にカレーを食べる習慣がある。

この海上自衛隊の習慣は広く知られており、海上自衛隊の基地がある舞鶴市では「金曜日はカレーの日プロジェクト」も立ち上げられている。

金曜日は週末前の忙しい日であり、調理が比較的簡単で後片付けも楽なカレーが選ばれやすい背景から、一般家庭でもカレー曜日という文化があった。

使用例

今日はカレー曜日よ~

カレー!

読み方

かれぇ

意味

カレーを食べているときのみ使えるとされる、ユーモラスな辛さの表現。

ダジャレ。

使用例

このカレー、カレー!!!

「かわ」~「かん」で始まる死語一覧

「かわ」~「かん」で始まる死語の一覧です。

かわいこちゃん

読み方

かわいこちゃん

意味

かわいい女の子のこと。

1960年代から1970年代にかけて流行した。

使用例

お、あのかわいこちゃん、声かちゃおっかな~

お前じゃ無理だから、やめとけって

川向こう

読み方

かわむこう

意味

「川向こう」は、かつて都市部から見て、川の対岸にある地域を表す言葉で、2つの意味があった。

- 単に川の向こう側の郊外地域

- 川の向こう側にある生活困窮者の居住区

使用例

同じ神奈川弁といっても、横浜と川向うじゃ、全然違うよ

厠

読み方

かわや

意味

トイレのこと。

語源は「川屋」や「側屋」とされ、川や家の外に設けた構造からきている。

昭和初期までは一般的だった。

使用例

厠なら、あっちだよ

かわゆい

読み方

かわゆい

意味

近代の俗語としては「かわいい」より、さらに感情を入れるために使われた。

本来の「かわゆい」は、「かわいい」の古い形で、平安時代末期の「今昔物語集」に「かはゆし」として登場した。

語源は「顔・映ゆし(かお・はゆし)」で、「顔が火照るような状況」を表していた。

使用例

孫というのは、こうもかわゆいかの~

カンカン帽

読み方

かんかんぼう

意味

まっ平なつば(ブリム)と、天井(クラウン)が特徴の、西洋発祥の麦わら帽子。

英語ではボーター(Boater)、フランス語ではキャノチエ(Canotier)という。

もとは水兵や船の漕ぎ手用に作られ、麦わらを固く成型しニスで仕上げた軽量で耐久性のあるデザイン。

叩くと「カンカン」と音がすることからその名がついた。

明治末期に日本に伝わり、大正から昭和初期にかけて大流行した。

使用例

あんさん、いっつもカンカン帽でんな

顔黒

読み方

がんぐろ

意味

黒く日焼けしていること。

1990年代後半から2000年代初頭にかけて流行した、10代後半の女子高生のファッションスタイル。

語源は「ガンガン黒い」や、「顔黒」など。

使用例

うお、あいつ顔黒になってんじゃん

関係アチャコ

読み方

かんけいあちゃこ

意味

「関係アチャコ」は、「関係ない」という意味。

漫才師・喜劇俳優として有名な花菱アチャコの名前を使った言葉遊び。

使用例

そんなの関係アチャコ!

看護婦

読み方

かんごふ

意味

女性の看護師のこと。

ジェンダー平等の観点から、死語になった。

使用例

看護婦さんが、めっちゃかわいいから、入院も悪くないよ

感謝感激雨霰

読み方

かんしゃかんげきあめあられ

意味

この上なく感謝しているときに使われた言葉。

「雨霰(あめあられ)」は、「嵐」に置き換えられることもある。

アイドルグループ「嵐」の登場前の世代と、あとの世代で、連想する語尾がわかれる。

使用例

ほんとありがとう~、感謝感激雨霰だよ!!

甘薯

読み方

かんしょ

意味

サツマイモのこと。

甘薯は「甘い芋」を意味している。

17世紀に中国から伝来し、18世紀には徳川吉宗によって飢饉対策として栽培が奨励された。

当時は「唐芋(からいも)」とも呼ばれていた。

サツマイモを普及させた青木昆陽は、「甘薯先生」と呼ばれた。

のちに「サツマイモ」という名称が一般化した。

使用例

甘薯、おいしいねえ

患者ぶり

読み方

かんじゃぶり

意味

被害妄想のこと。

差別的なため、現在は使わない。

使用例

あいつ、患者ぶってんなあ

カンジ悪い

読み方

かんじわるい

意味

イメージや印象が悪いこと。

使用例

あいつまじ、カンジ悪いわあ

間諜

読み方

かんちょう

意味

現代でいう『スパイ』や『諜報員』のこと。

密かに敵の情報を収集し、味方に送る。

歴史は古く、古代中国の兵法書「孫子」にも言及がある。

使用例

どうやら間諜が送りこまれているらしい

姦通

読み方

かんつう

意味

既婚女性の不倫のこと。

昭和22年まで、不倫相手と共に禁固刑や罰金刑が科される犯罪だった。

江戸時代では死罪に該当し、現在も一部の諸外国では犯罪とされている。

法改正により犯罪として扱われなくなり、その結果「姦通」という言葉自体が死語になった。

使用例

あいつなら、姦通でパクられたよ

ガンつけ

読み方

がんつけ

意味

相手を威圧的な目つきで、じっと見つめる行為を指す俗語。

1990年代までの不良文化のスラング。

相手に対する敵意や挑発も意味した。

関西でも「メンチきる」ともいう。

「ガンを飛ばす」に同じ。

使用例

何をガンつけとんじゃ、ワレ?

ガンバ

読み方

がんば

意味

「頑張れ」や「頑張ろう」の略語。

応援や激励の掛け声として使われた。

主に運動部の女子マネージャーが選手を励ます際や、親しい間柄で使用される。

1970年代の児童文学やアニメの影響で広く浸透しした。

体操選手を題材にした漫画「ガンバ!Fly high」などの作品がある。

使用例

みんな、ガンバだよ~!

がんばリンゴ

読み方

がんばりんご

意味

「かんばれ」と同じ意味。

語尾にリンゴをつけた言葉遊び。

使用例

最後の試合、がんばリンゴ!!

勘弁ぴ

読み方

かんべんぴ

意味

勘弁してくれと訴えるときに使った。

使用例

勘弁ぴ、それだけは、ほんと勘弁ぴ

ガンを飛ばす

読み方

がんをとばす

意味

相手を威圧的な目つきで、じっと見つめる行為を指す俗語。

1990年代までの不良文化のスラング。

相手に対する敵意や挑発も意味した。

関西でも「メンチきる」ともいう。

「ガンつけ」に同じ。

使用例

あんだテメエ、ガン飛ばしてんじゃねーぞ、コラ!

「か」からはじまる死語まとめ

本記事では「か」からはじまる死語を紹介しました。

思わぬ発見や、懐かしい記憶とは出会えたでしょうか?

さあ、ほかにも数多くの死語があなたを待っています。

ぜひ、このほかの死語も楽しんでください!

タップできる索引