「とりま」は「とりあえず まあ」の略語です。

当時の若者

当時の若者とりまビールで!

といった使い方をします。

語尾の「まあ」は、「とりあえず」の意味を強調する効果と、「最適解ではないけど一定の妥当性がある」というニュアンスを含みます。

戦後の昭和にはすでに「とりあえず まあ」といった表現が使われていました。

「とりま」は2000年代にギャルが使うようになり、若者言葉として全国に広がりました。

2010年頃から「かっこつけている」、「イライラする」、「恥ずかしい」という受け取り方が強まりました。

しかしアンケートで調査してみると、若者の死語度はわずか12%でした。

そこで本記事では「とりま」の意味や由来を解説して、現代では死語なのかを詳しく考察します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

「とりま」って何の略? 意味をくわしく解説

「とりま」は「とりあえず まあ」の略語です。

「とりあえずまあ」の意味は「ひとまず」

「とりま」は「ひとまず」と同じ意味で使います。

「とりま」は、ルーチン化されていて、何も考えなくても一択できる行動に使います。

ルーチンとは

日常でパターン化された行動のこと

とりまビールで!

のように、ほかに選択肢がなくて、これでいいよねという意味です。

話をまとめる前置きの意味で使われる

複数の友達が集まって、テーマがあちこちに広がる雑談をしているときに、話をまとめる前置きの意味も持ちます。

もっともポイントとしたい話題に、がらっと切り替えることができます。

じゃあ、とりま駅前に集合ね!

といった使い方です。

強い印象が残ったポイントを切り出すときに使う

そのときの話題の中で、もっとも印象に残ったポイントを、とりたてて伝えたいときに使います。

あのドラマほんと泣くの、とりま別れのシーンがヤバい!

といった使い方をします。

とりまの使い方を解説

「とりま」の使い方は以下のとおりです。

「とりま」の使い方の例

「とりま」は前置きや強調、会話にリズムをつけるために使います。

- とりま今日のごはん、カレーでいい?

- とりまテスト、かんべんしてください

- 明日は、とりま 6 時に駅前集合ね

- とりま、カサ、持ってきてよかったわ

- とりま、この曲聴いてみてよ

- とりまレポートは終わってるよ

- 新しく買ったスマホ、とりまカメラの性能がヤバいわ

- とりま今度の休み、カラオケ行かない?

- テスト終わったら、とりま、みんなでゴハン行こうよ

- とりま、このジャケット、似合ってると思わない?

- とりま、おつかれ!

- とりま、今日は解散で

- 教えてもらったゲーム、とりまチュートリアルまでやったよ

- とりま週末の旅行、天気よさそうでよかったよ

会話のテンポとノリをよくするために使う

「とりあえず まあ」より、「とりま!」は音が短いため、テンポをよくし、リズムをつける意味があります。

会話が素早く展開するため、その場のノリや雰囲気をよくする意味で使います。

ただし知的な雰囲気を損なうと感じて、嫌われる場合もあります。

フォーマルな場面では使えない

「とりま」は2000年代の若者言葉です。

死語でも、社会に定着した言葉でも、ビジネスや公的な場では、俗語を使うのは適切ではありません。

「ひとまず」、「まずは」などの適切な日本語を使いましょう。

「取り急ぎ」は適当な印象を持たれる場合があるため、注意が必要です。

とりまの類語や言い換え

「とりま」をフォーマルな場で使う場合には、「ひとまず」、「まずは」、「差し当たり」、「いったん」などの言葉があります。

「とりま」の類語や言い換えには、フォーマルな場面で使う言葉だけでなく、「とりま」と同じ俗語があります。

ひとまず

「あとのことはともかく」という意味の、前置きに使う言葉です。

「ひとまずホテルに着いた」といった使い方をします。

まずは

「最初に」という意味の、前置きに使う言葉です。

「まずはこちらの資料をご覧ください」といった使い方をします。

差し当たり

「今のところ」、「目下」、「さしずめ」という意味の、前置きに使う言葉です。

「さしあたって気になるのは明日の天気ですね」といった使い方をします。

いったん

「ひとまず」、「一時的に」という意味の、前置きに使う言葉です。

「いったん日本に帰ろう」といった使い方をします。

とりあ

「とりあ」は「とりま」と同じようにギャルから発生した、「とりあえず」を略した俗語です。

「とりま」のほうが広く使われました。

とりあ飲みっしょ!

といった使い方をします。

それな

「それな」は「そのとおり」という意味の俗語です。

これも、もともとはギャルが使っていたとされています。

相手の意見を肯定するだけでなく、同時に共感する意味もあります。

関西弁の「そやな」から派生したという説もあります。

共感するための言葉のため、話を展開する起点になる「とりま」とは、使う場面が異なります。

あーね

「あーね」は「ああ、そうだね」を略した俗語です。

「あーね」は九州の福岡県で一般的に使われていた、方言が語源です。

ギャルが使ったことで、全国的に若者言葉として普及しました。

相づちに代わる言葉のため、話を展開する起点になる「とりま」とは、使う場面が異なります。

とりまを英語でいうと

「とりま」と同じ意味で使える英語は以下のとおりです。

first(まずは)

とりま白ワインをお願いします

英語でいうと……

I’d like some white wine first, please

for now(ひとまず)

とりま明日の待ち合わせは9時ね

英語でいうと……

First of all, tomorrow’s meeting is at 9 o’clock.

by the way(ところで)

会議を始めよう。

とりま後で報告書を送ってもらっていい?

英語でいうと……

Let’s start the meeting.

By the way, can you send me the report later?

anyway(とにかく、何だかんだ言っても)

評価が悪い映画だけど、とりま見てみよう

英語でいうと……

The movie got bad reviews, but let’s watch it anyway.

「とりま」という意味の英語のスラング「BTW」

英語のネット空間では「ところで」という意味の「by the way」を「BTW」と略して使います。

とりまの語源や由来を解説

「とりま」は2000年代前半から流行した若者言葉です。

2010年頃から広く使われました。

2000年代前半からギャルが使い始めた

「とりま」は2000年代前半から、ギャルが使い始めた言葉です。

はじめはインターネットで使われていた言葉でした。

当時はSNSが発達していなかったため、メールを中心に使われていました。

いわゆる「ギャル語」の枠をこえて、次第にリアルの日常でも広く使われるようになりました。

「とりあえずまあ」という用法は戦後の昭和でもすでにあった

「とりま」は「とりあえずまあ」の略語ですが、戦後でも「とりあえずまあ」といった使い方はすでにしていました。

終戦から3年後の書籍に記載があります。

けれども、これはついにみなの同意をうることができなかった。

「山田君よ とりあえずまあ百五十坪の倉庫を一棟ということにしてくれ。」

わたしも、しいてとは主張せず、 みんなの意見どおりに決定した。

SF小説家の椎名誠の1980年代の書籍でも、「とりまビール」と同じ文脈で、「とりあえずまあビール」という記述があります。

しょうがないのでとりあえずまあつめたいビールでものんで到着祝いでもやろう、とホテルの下のレストランに入った。中は薄暗く客は誰もいなかった。店の隅にグワングワンととてつもなく大きな音をたてるクーラーがひとつあって、そこにはコカコーラの大きなステッカーが貼ってあった。

平安時代から言葉は変わり続けている

崩れた言葉に抵抗を感じる人もいますが、平安時代から言葉は崩れ続けているため、自然なものとして受け止める人もいます。

平安時代の文学者「清少納言」の「枕草子」の第185段においても、下品な言葉や悪い言葉、つまり俗語でも、それと知りながらあえて使うのは悪くないと言っています。

いやしき言も、わろき言も、さと知りながら、ことさらにいひたるは、悪しうもあらず

ポイ活アプリ「トリマ」

若者言葉の「とりま」とは別に、ポイ活できるスマホアプリ「トリマ」が存在します。

「トリマ」は「トリップ・マイル」を略した、インストールして移動するだけでポイントがたまるアプリです。

運営会社は国内最大級の地図検索サイト「MapFan」を展開する、ジオテクノロジーズ株式会社です。

移動するだけで、お小遣い稼ぎにポイントをためられる理由は、正確な地図データを作るための、データ提供の対価です。

スマホアプリを通じて、詳細な地図整備のお手伝いをすることで、ポイントがもらえます。

たまったポイントは「Amazonギフト券」、「楽天ポイント」、「Vポイント」、「dポイント」、「Pontaポイント」などに交換できます。

移動手段は徒歩・自転車・車・電車などで、広告視聴でもポイントがたまります。

集められたデータで、個人を特定することはありません。

アンケートで10代50人に「とりま」は死語かきいてみた

15歳~18歳の男性25人、女性25人から「とりま」は死語と思うかアンケートをとってみました。

アンケート結果

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 12%

6人(男性2人/女性4人) - どちらともいえない 24%

12人(男性5人/女性7人) - 死語ではない 62%

31人(男性17人/女性14人) - 言葉の意味を知らない 2%

1人(男性1人/女性0人)

結果として、62%の人が死語ではないと考えている ことがわかりました。

死語だと思う人は12%と、わずか でした。

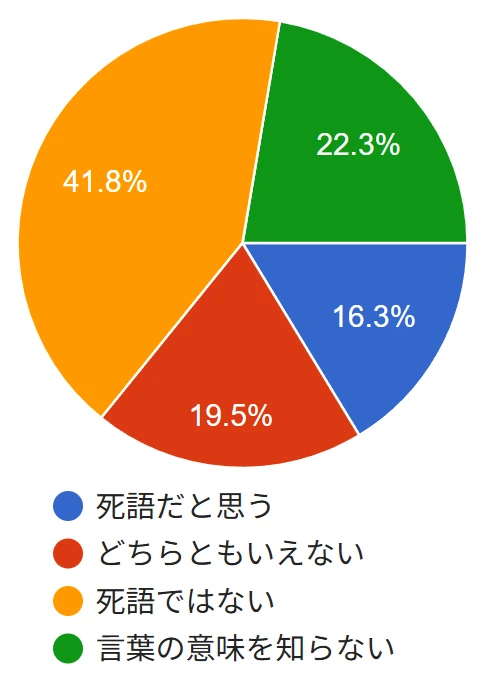

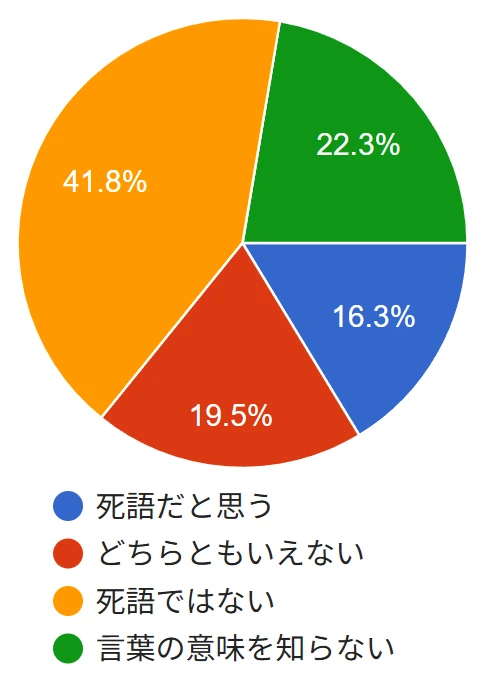

アンケートで20代~60代 282人に「とりま」は死語かきいてみた

「とりま」は死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

アンケート結果

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 16.3%

46人 - どちらともいえない 19.5%

55人 - 死語ではない 41.8%

118人 - 言葉の意味を知らない 22.3%

63人

調査した結果として、41.8%の人が「死語ではない」と考えている ことがわかりました。

20代から60代でも、死語だと思う人は16.3%とわずか でした。

身近な人が使っていたらどう思うか?」みんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートの質問に寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- 新しい言葉だと思うが、もう聞かない(30代)

- 自分より少しだけ若いのかなと思う。(30代)

- 同世代だなと思う。(30代)

- 古いなと思う。(30代)

- 本当に使う人いるんだって思います(40代)

- 死語かどうかは関係なく引いてしまう。(20代)

- 特になにも思わない(40代)

- 便利で良い!(20代)

- 流行り言葉を使う人だと思う(40代)

- 痛い(40代)

- 今風の子かなと感じる(40代)

- 半笑いする(50代)

- 特に気にならない(30代)

- 特に何とも思わない。(40代)

- まだたまに聞くので気にしない(30代)

- 自分も使うので何とも思わない。(30代)

- 使う、違和感なし(30代)

- 普通に気にしません。(50代)

- 何だろうと思う(50代)

- 若いなと思う。(30代)

- 自分も使うので何も思わない(20代)

- 流行語を使いたい人なんだなと思います(40代)

- 今でも使うから普通(40代)

- 言葉の意味が分からない。(40代)

- 気持ちが若いなぁと思います。(20代)

- この言葉を知らないので、意味を聞く(60代以上)

- 懐かしい感じがする(20代)

- 全然使える(20代)

- それなりに歳を取っていると思う(60代以上)

- 何も思わない(20代)

- 若い(50代)

- 便利なものはずっと使いたい感じ(50代)

- チャラい、語彙力が少ない人かなと思う。(20代)

- 意味が分かるので、使っていても全然いいと思います。(20代)

- わからない。(50代)

- 何かの略?はスルーします(50代)

- 言葉の意味を知らないので、何とも思わないです。(50代)

- 死語ではないけどあまり使わない言葉だなと思った(20代)

- 今でも使う言葉なので何も思わない(20代)

- 自分も頻繁に使うため死語だとは思ってないし、特に不自然な表現だと思わない。(40代)

- 自分もよく使うので、普通の表現だと思う。(40代)

- 気にならない。(20代)

- 初めて聞くので何も思いません(50代)

- わかりません(50代)

- 特に何も思いません。(40代)

- 意味が分からない(60代以上)

- 最近の子だと思う(20代)

- そういう世界の人なんだなと思う。(50代)

- なんとなく親しみが感じる。(20代)

- 日常会話で使うので違和感はない(30代)

- 未だ使われているがそのうち言わなくなるだろうと思う。(20代)

- まったく意味がわからないので何も思わないと思います(60代以上)

- ダサいと思います(40代)

- びっくり(10代)

- 感じ悪い(40代)

- 知らない言葉だし、意味が分からない。(50代)

- よくギャル語を知っているなと思います(50代)

- あちらの平成時代がよく使ってたなぁと懐かしいと思う(30代)

- 軽薄な人だと思う(60代以上)

- 分からない(60代以上)

- たまに使う(30代)

- わからないでもない(60代以上)

- 特にどうも思いません(50代)

- 意味を聞きたい(60代以上)

- 日本語は正しく!(50代)

- 一緒に働きたくない(50代)

- ちょっとダサいって感じがする(60代以上)

- 若い人が使っているのを聞いているし意味もわかるが、それ縮める?とか思ってしまう(50代)

- どうも思わない。(10代)

- 何を言っているのかよく分かりませんけど、と思います(60代以上)

- 言葉を短縮するのが好きなんだなと思います。(50代)

- 若い人なら違和感なし(60代以上)

- 特に違和感なし(30代)

- 別に何とも思わない(20代)

- ちょっとださい(30代)

- なんとも思わないです。(20代)

- かなり若い人が使う言葉だと思うので、私には使う機会がないと思います。(60代以上)

- 何を言っているのかよくわからない人だと思う。(60代以上)

- 言葉の省略が好きなのかなって思う。(60代以上)

- 使っている人をあまり見ないから痛い(10代)

- 知らない言葉なのでわからない(60代以上)

- あまり使う人は見なくなってきたけど、たまに聞く(30代)

- 若い言葉を使いたくて使えてないのかなと思う(40代)

- 意味がわからないから聞く(60代以上)

- めんどくさい人だと思います(ちゃんと言えばいいのに、と)(50代)

- 「何て意味だっけ?」と思います。(50代)

- 意味不明です(60代以上)

- 意味が分からない。(60代以上)

- トレンド寄りの人だな、と。(60代以上)

- 言葉を聞いたことがありません(60代以上)

- 使ってる人かわいそう(40代)

- 少しの違和感(60代以上)

- 意味が分からない(60代以上)

- 多くの人はカジュアルで今どきの若者言葉を使っているなという印象を受けます(60代以上)

とりまは死語なのか考察してみた

「とりま」は現代の若者にとって、まだ死語とはいえない言葉です。

はあまり使わない死語です。

10代の若者でも使うケースはありますが、流行した当時よりかなり減っています。

40代を中心に今でも習慣として使っている人もいる

「とりま」が流行した20年前に、青春時代を送った40代には、今でも使っている人がいます。

2010年頃まではよく使われていたため、30代でも使う人がいます。

しかし現代の若者には、あまり印象のいい言葉ではありません。

世代をこえて自然な会話で使われる、定着した言葉ではないため、使用する機会が減った今は死語といえます。

2010年頃から使われるとイライラされる言葉だった

流行期をすぎた2010年頃から、「聞くとイライラする言葉」と受け止められる傾向が強まりました。

自然と「かっこつけている」、「恥ずかしい」と感じる人も増えました。

2015年の統計でもイライラする言葉として扱われています。

しかし、この時期にかなり定着したことで、現代ではあまり抵抗がない程度に浸透した可能性があります。

参考:女性が男性よりもイライラする言葉、1位は「激おこぷんぷん丸」。2位・3位は?~[言葉に関するアンケート]|株式会社チェンジフィールド

言葉が定着して抵抗がなくなった可能性がある

アンケートで調査してみると、「とりま」の若者の死語度は12%でした。

ただし死語ではないけど、人によっては好まれない可能性もあるので、使用には注意が必要です。

「とりま」まとめ

「とりま」の若者の死語度は12%です。

特に2000年代前半から流行し、2010年頃までよく使われました。

もともと若者言葉のため、使用には相手や場面に注意が必要です。

人気の記事

「とりま」についてのよくある質問と回答

「とりま」についてのよくある質問に回答します。

「とりま」はすでに死語?

- 「とりま」はすでに死語ですか?

-

死語です。

理由は現代の若者は率先して使う言葉ではないからです。

流行した2000年代に若者だった世代は、今でも使います。

「とりま」という言葉を使う40代男性をどう思う?

- 「とりま」という言葉を使う40代男性はどういう印象を持たれますか?

-

40代はもっとも社会的に活躍できる人生のステージにあり、フォーマルな場面を中心に考える必要があり、過去の若者言葉を使うのは適切ではありません。

いつまでも若い感覚でいることより、若い世代から尊敬を持たれるためには、正確な日本語を使うほうが好まれると考えられます。

40代で「とりま」を誰に影響されて使っている?

- 40代で「とりま」という言葉を使う人がいます。

誰に影響されて使っているのでしょうか? -

「とりま」が流行したのは2000年代のため、40代が若者だった時代です。

当時は「かっこいい」、「おしゃれ」、「面白い」という感覚があったため、継続して使っている場合があります。

死語の「とりま」を今でも使うのは残念?

- 「とりま」はすでに死語だと感じています。

それでも「とりま」と今でも使う人がいて、残念に感じます。

理由は2010年に入る前から、ほとんど使われなくなっていると考えているからです。

「とりま」は死語で間違いないでしょうか? -

「とりま」は死語です。

若い世代で当たり前のように「とりま」が使われていれば定着したといえますが、2020年初版の「日本俗語大辞典 新装版」にも記載がありません。

2000年代の当時は教職者を目指す学生さえ使っていましたが、現代では若者に好んで使われることは、あまりなくなりました。

「とりま」などの若者言葉に嫌悪感を抱く

- 日本語を極端に省略した若者言葉に嫌悪感を抱きます。

「とりま」や、「〜くね?」、「よき」に始まり、「あるくね?」や「いけるくね?」など、不自然さを感じて気持ち悪いと思えます。

「それな」は使っていましたが、X(旧Twitter)などで使われていたネットスラング「わず・うぃる・なう」も嫌悪感を持ってしまいます。 -

正確な言葉を意識したときに、崩した表現に違和感を抱く場合があります。

しかしながら平安時代の日本語から見ても、言語は変化し続けて、まったく違う使われ方をしています。

定着するから死語になるかは別として、新たな俗語や、新たな表現を受け入れられる、柔軟さが日本語にはあります。

タップできる索引