「ネットサーフィン」は日本では1994年から2000年頃まで流行した、「ブラウジング」を意味する言葉です。

インターネットの果てしない情報の海を、「波から波へと乗り継いでいくサーフィン」 に例えて作られました。

ニューヨーク州リバプール の公立図書館の司書だった、ジーン・アーマー・ポリーさんが書いた1992年の記事で、はじめて「インターネットサーフィン」という言葉が使われ、世界的に広まりました。

日本では1994年から多くの雑誌や新聞で取り上げられています。

アンケートからわかった 現在の死語度は9.9%です。

そこで本記事では「ネットサーフィン」の意味や由来を解説して、現代では死語なのかを詳しく考察します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

「ネットサーフィン」の意味を解説

「ネットサーフィン」は、「ブラウジング」を意味する言葉です。

リンクからリンクへとたどるブラウジング

「ネットサーフィン」は、インターネットの果てしない情報の海を、どこまでもリンクからリンクへとたどって、「波から波へと乗り継いでいくサーフィン」 に例えて作られました。

現在のインターネットは、アプリやブラウザ、SNSが、ユーザーの趣味嗜好に合わせて、必要な情報を先回りして提供してくれます。

しかし1992年当時はまだ、検索エンジンの原型がやっとできたところで、ネット記事を人力でカテゴリ分けし始めた時代でした。

博士

博士この頃のネットは、リンクをたどっていかなければ、目的の情報にたどり着けなかったんじゃ!

1991年は、ティム・バーナーズ・リーが世界初のウェブブラウザ「WorldWideWeb」を開発してばかりの頃です。

当時のインターネットに画像はなく、テキストベースだけで利用されていました。

しかしリンクをたどりさえすれば、どこまでも新たな情報に出会えるインターネットそのものが、当時としては画期的なものでした。

危険な海で楽しむサーフィンがイメージされた理由

ニューヨーク 州 リバプール の公立図書館の司書ジーン・アーマー・ポリーさんが 1992年に、インターネットを世の中の人達に知ってもらうために、 「インターネットサーフィン」という言葉を考えだしました。

当時のインターネットは、接続や利用に高度な知識が必要で、ときに危険 をともなうものでした。

そういったリスキーなイメージも、危険な海でサーフィンを楽しむイメージ と重ねられています。

しかし「情報の海」をイメージするなら、「船での航海」でもいいはず です。

ブラウジングの理解に、「サーフィン」がイメージされたのには理由があるんじゃ!

イメージの原型に、サーフィンのメッカであるカリフォルニアのインターネットプロバイダ、「CERFnet 」が関わっていた からです。

「ネットサーフィン」の語源や由来を解説

「ネットサーフィン」は、1992年にジーン・アーマー・ポリーさんが書いた記事で、世界に広まりました。

しかしイメージの原型に、サーフィンのメッカであるカリフォルニア州 サンディエゴのインターネットプロバイダ、「CERFnet 」が関わっていました。

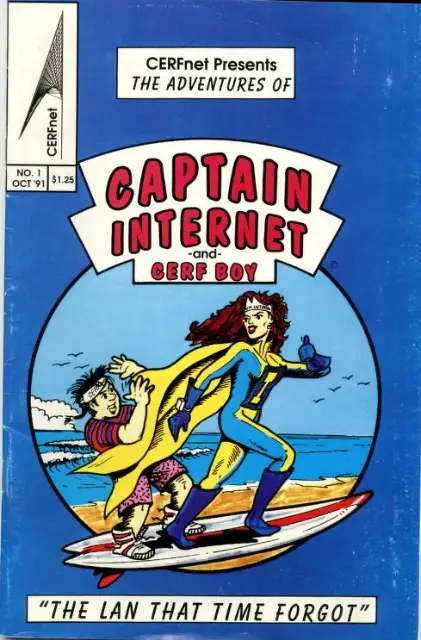

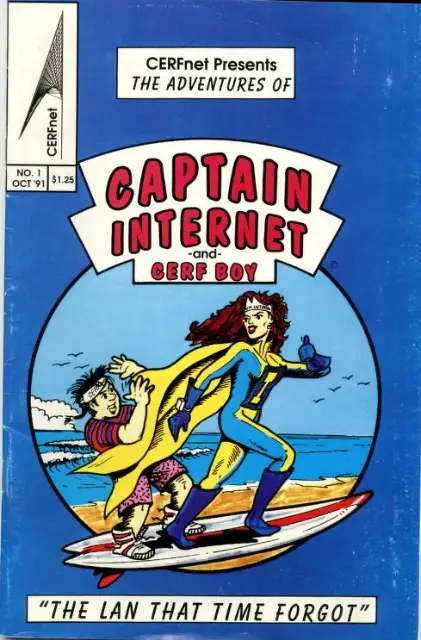

カリフォルニアのプロバイダ CERFnet の漫画が始まり

「ネットサーフィン」のもとをたどると、初のインターネット サービス プロバイダー (ISP) の 1 つ、 CERFnet(California Education and Research Federation Network) が出版した漫画 に行き着きます。

インターネット サービス プロバイダー (ISP)とは

ユーザーをインターネット回線につなげる中間の、接続業者のこと。

インターネットを利用するためには、回線業者と、接続業者(ISP)の、2つの契約が必要。

- 回線業者が、接続業者を、兼ねている場合もあります。

学術系のプロバイダ「CERFnet 」は、メキシコに隣接した カリフォルニア州南西部のサンディエゴに拠点 がありました。

サンディエゴは1900年代初頭から、サーフィンの文化が根付いた、サーフィンのメッカ です。

1988年のサーフネット設立当初は、「SURFnet」になるはずだったんじゃ!

ところが、オランダの企業がすでに「SURFnet」の名称を使用していたため、「CERFnet 」に変更して設立されました。

1991 年 10 月に「CERFnet 」から出版された漫画、「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険(The Adventures of Captain Internet and CERF Boy)」が、「ネットサーフィン」の原型です

参考:

海外における情報産業ならびに情報化の動向|財団法人 日本情報処理開発協会

漫画「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険」

「CERFnet 」の漫画、「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険」は、主人公「キャプテン・インターネット(Captain Internet)」と、魔法のサーフボードに乗った相棒「サーフボーイ(CERF Boy)」の冒険 を描いています。

参考(当時の漫画):

The Adventures of Captain Internet And CERF Boy|Internet Archive

2人は魔法のサーフボードに乗って、インターネット空間を飛び回り、インターネットに関する様々な問題を解決します。

初心者でも、インターネットの仕組みや使い方を、楽しく学べたんじゃ!

この「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険」が持つ、インターネットとサーフィンが結びついたイメージが、「ネットサーフィン」の誕生につながっていきます。

「ネットの母 ポリー」の記事でネットサーフィンが誕生した

「インターネットサーフィン」という言葉の誕生は、1992年6月に「ウィルソン図書館会報(Wilson Library Bulletin)」に掲載された、「インターネットサーフィン(Surfing the INTERNET)」という記事でした。

参考(当時の記事):

Surfing the Internet: An Introduction by Jean Armour Polly

著者は、今では「ネットの母(Net-mom)」の愛称で知られる、ジーン・アーマー・ポリー(Jean Armour Polly)さん です。

当時のポリーさんは、ニューヨーク州リバプール公立図書館の、司書さんだったんじゃ!

ポリーさんはもともと先進的な活動をしていて、1981年には「Apple II Plusコンピューター」をリバプール公立図書館に導入。

リバプール公立図書館は、アメリカで最初に公共のコンピューターラボを設置した、2つの図書館のうちの1つでした。

アップル社の設立からわずか5年後のことです。

おもなリバプール公立図書館の取り組み

- 1981年に「Apple II Plusコンピューター」を導入

- 1985-87年に電子掲示板システム(BBS)を導入

- 1984年からソフトウェアの貸出コレクションを開始

- 1990年にApple Library of Tomorrow助成金を獲得

- 1991年に小規模な公共図書館としては初の独自ドメインを取得

- 1991-92年に議会図書館のデジタルコレクション「American Memory Projectベータサイト」に参加

- 1992年に一般向けのインターネットアクセスを開始

当時の人達にとってまだ、インターネットは得体の知れない、恐いもの。

しかしポリーさんは「脅威と考えるべきではない」と信じていました。

むしろ重要なリソース(財産)と考えていたんじゃ!

ポリーさんが書いた「インターネットサーフィン(Surfing the INTERNET)」は、そんなポリーさんの信念の上にある、インターネット初心者向けの解説記事 でした。

インスピレーションはアップル社のマウスパッドから

「インターネットサーフィン(Surfing the INTERNET)」という記事のタイトルは、アップル社のマウスパッドからインスピレーションを受けて生まれました。

ポリーさんはインターネット初心者向けの記事に、インターネットの楽しさと同時に、その危険性や、必要な忍耐も知ってもらいたいと考えていました。

そこで「航海」や「海」、「網」などの、さまざまな例えを考えているときに、アップル社のマウスパッドに目がとまりました。

そのマウスパッドにプリントされていたのが、大きな波に乗るサーファーの絵 と、「Information Surfer(情報サーファー)」の文字だったんじゃ!

当時のアップル社の企業図書館「アップルライブラリ」は、役に立つ格言を、マウスパッドやスポーツウェアにプリントすることで有名でした。

格言の例

「A month in the Lab can save you an hour in the Library.」

(研究室に 1 ヶ月いると、図書館で 1 時間を節約できるという皮肉)

ちなみにアップルライブラリは、のちにスティーブ・ジョブズが視察して1997年9月末までに閉鎖が決定、コレクションはスタンフォード大学に寄贈されとるぞ

ポリーさんはマウスパッドのサーファーを見て、思わず「エウレカ!」と言ったそうです。

エウレカとは

古代ギリシア語で、新しく発見したり、発明して喜ぶときに、興奮して使う言葉。

古代ギリシアの数学者・発明家であるアルキメデスが叫んだとされる。

さすが図書館司書ですね。

アップルライブラリのマウスパッドに、大きな波に乗るサーファーの絵と、「Information Surfer(情報サーファー)」の文字 があったのは、「CERFnet 」の漫画、「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険」からの流れ と考えるのが自然です。

配布予定の約 12,000 部が処分され記事はネットで配信された

「インターネットサーフィン(Surfing the INTERNET)」が乗った「ウィルソン図書館会報6月号」は、アメリカ図書館協会の大会で 約 12,000 部が無料配布される予定 でした。

しかし「ウィルソン図書館会報6月号」が、人々が手に渡ることはありませんでした。

なんと、12,000部 すべてが捨てられてしまったんじゃ!

理由はコラムニストのウィル・マンリーが、「ウィルソン図書館会報」の同じ号に書いた記事です。

「司書の性的な経験や見解についての挑発的な記事」が問題になり、会報は廃棄、ウィル・マンリーは解雇されました。

大会では代わりに、「ウィルソン図書館会報5月号」が配布されました。

そこで半年後の 1992年 12 月に、ポリーさんは「インターネットサーフィン(Surfing the INTERNET)」をネット配信 しました。

参考:

Surfing the Internet: An Introduction by Jean Armour Polly

すると、記事は最初の わずか14 時間だけで、500 回以上ダウンロード。

現代の感覚では、「たった500回?」と思うかもしれません。

しかし当時はネットの常時接続などなく、使えば使うほど電話料金がかかっていた時代。

しかもWEBブラウザは一般公開されていませんでしたから、ネットの利用者自体が世界にほとんどいなかった時代。

当時としては、かなりのダウンロード数 でした。

ポリーさんの記事のほかにも、1993 年 3 月に元スタンフォード研究所 (SRI) のトム マンデルが書いた、「Surfing the Wild Internet」というインターネットの紹介記事もあります。

サーファーからの苦情

今となっては笑い話にしか思えませんが、当時ポリーさんのもとには、サーファーから何通かの苦情があったそうです。

苦情の内容は、「サーフィンを、チャンネルサーフィンと同じものだと思うな」というものでした。

チャンネルサーフィンとは

テレビのチャンネルを次々に変えて視聴すること。

ザッピングともいう。

インターネットの最初期の苦情に、ポリーさんは「インターネットを使うのは、かんたんなことではない、サーフィンのようなスポーツと難しさは同じだ」と受け止めていました。

Internet Hall of Fameに殿堂入り

2019年にポリーさんは「インターネットの発展に対する貢献」が認められ、Internet Hall of Fameに殿堂入りしました。

Internet Hall of Fame(インターネットの殿堂)とは

世界的なインターネットの発展に大きく貢献した先見の明のある人、リーダー、指導者を対象に、インターネットソサエティ(ISOC)が授与する生涯業績賞のこと。

日本でのネットサーフィンの流行

1993年にWEBブラウザが一般公開されると、日本にもネットサーフィンの波が押し寄せてきました。

新しいテクノロジーに敏感な人達は、すぐにインターネットの虜になりました。

国立図書館の書籍を調べると、1994年の「Asahiパソコン : AP 誌」に、「ネットサーフィン」のフレーズが記載されています。

「文化をハッキングネットサーフィンと呼んでます。で、何をするか?サーフィンで、ここからここまで行こう、っていうのはないでしょ。それと同じで、何をするためにではなく、来たものに対してこれは何だろう?あるんだろう、それはこれとどう関係がとずっと調べていく。本だったら、明日買ってこようかなってところで止まっちゃうけど、ネットではどこまでも行ける。行けば行くほど、面白くなる。だから内容はどんどん変わる。情報は、日で腐りますからね。スポーツと一緒で、中身よりも、やってることが重要。でもそうやって体を鍛えておけば、何か本当にやらなきゃいけないときに地図はは持ってるんです。

引用:『Asahiパソコン : AP』(124)(124),朝日新聞社,1994-04. 国立国会図書館デジタルコレクション

しかし「ネットサーフィン」の流行は、1994年の時点では、おもにインテリ層に限られたものでした。

世の中全体で大きく流行するにいたったのは、「Windows95」、「Windows98」のヒットがきっかけです。

携帯電話やSNSが登場する、2000年頃にかけて、「ネットサーフィン」は広く日本で流行しました。

1995年の「NTT技術ジャーナル誌」では、連日のようにインターネットが報道されていると記載があります。

「ネットサーフィン」についても紹介されています。

最近では, 新聞, 雑誌やテレビで、連日のように, インターネットのことが取り上げられ, インターネット関係の用語も日常的に使われるようになってきました。 たとえば,さまざまなサイトにある無数の情報を海にたとえて, その中を泳ぐように用いて情報を探索することが, ネットサーフィンと呼ばれています。 この言葉からは, 世界中の情報をわくわくしながら, 探していくときの楽しさが伝わってきます。

引用:日本電信電話株式会社 編『NTT技術ジャーナル』7(12),電気通信協会,1995-12. 国立国会図書館デジタルコレクション

同1995年のシンガポール日本商工会議所の月報でも、「インターネット イン シンガポール」という記事で、ビジネスに関わる人に向けて、くわしくインターネットと「ネットサーフィン」が紹介されています。

インターネットの目新しさはなんと言ってもこのWWWにある。 WWWとはスイスのCERN (国立原子力研究所) が開発した、 マルチメディア型データベースシステム。 簡単にいうと、画面をマウスでクリックして画像や音声などが呼び出せる仕組み。 最近の神戸の復興状況を写真で見たり、ニュージーランドをヴァーチャルに旅行してみたり、パソコンの前に居ながらにして世界中を訪ね歩くことができる。 このようにしてインターネットで世界中のWWWサーバーを検索して歩くことをネットサーフィンという。簡単なマウス操作で世界中のWWWから画像や音声を取り出せる仕組みは画期的で、 マルチメディアの代表格といえる。

引用:[シンガポール日本商工会議所] [編]『月報』9月,シンガポール日本商工会議所,1995. 国立国会図書館デジタルコレクション

「ネットサーフィン」の1990年代の使い方を解説

1990年代後半の日本で、「ネットサーフィン」をどのように使っていたかをご紹介します。

たくさんのウインドウやタブを開いて楽しんでいた

当時からの多くのブラウザが存在しましたが、「Netscape Navigator(略してネスケ)」がまず流行し、1995年にwindows95とセットで「Internet Explorer」が流行しました。

ほとんどの人は「Windows」にプリインストールされていた「Internet Explorer」が、イコールでインターネットでした。

当時の「ネットサーフィン」では、多くの画面上の窓や、タブ機能を持つブラウザがでてからは、タブ機能を使って、複数のページを閲覧して、楽しまれていました。

たくさんのお気に入り登録をしていた

検索エンジンが発達していなかった当時は、気に入ったサイトをお気に入り登録(ブックマーク)して楽しんでいました。

お気に入りのサイトを見つけるのは、当時は宝探しのような感覚で、感性に合うサイトを見つけると、何時間も閲覧することがありました。

当時は「リンク集」も流行していたため、サイトのリンク集から、属性の近いサイトへと、リンクをたどって「ネットサーフィン」を楽しんでいました。

掲示板(BBS)やチャットルームでの交流

1990年代の当時からインターネット上で人々は交流し、情報交換してネットサーフィンに役立てていました。

しかし当時はSNSは実質的に存在していませんでした。

1996年5月に日本におけるSNSの先駆け、「この指とまれ!」が開設されました。

しかし当時の人は、ほとんどが掲示板(BBS)やチャットルームで交流していました。

「ネットサーフィン」の代わりになる言い換え・関連語

「ネットサーフィン」の類語や言い換え、関連語を紹介します。

ブラウジング

「Google Chrome」や「Bing」などのWEBブラウザを使って、インターネットを閲覧するのを、「ブラウジング」といいます。

netsurf-browser

「netsurf-browser」というWEBブラウザもあります。

ネサフ

「ネットサーフィン」が流行した時代に、略して「ネサフ」といっていました。

ググる

Googleの検索エンジンの精度があがったことで、検索するだけで目的の情報が見られるとあって、Googleの検索窓でキーワードを調べることを「ググる」といいました。

ある時期から掲示板で質問すると、「まず先にググれ」といわれることが増えました。

日本では「ggrks(ググれカス)」というネットスラングも生まれました。

検索をすすめる場合に、「Just Google it」と使います。

オックスフォード辞典には、「Google」が「検索する」という動詞として記載されています。

検索をすすめる場合に、「Just Google it」と使います。

グーグル先生

Googleの検索エンジンで調べるだけで、何でも知ることができるという比喩で、Googleの検索エンジンを「グーグル先生」と呼びました。

知識を得る最短の手段として、「グーグル先生が教えてくれる」といいました。

ネチケット

「エチケット」をもとにした、ネットマナーをあらわす1990年代の言葉です。

「ネットサーフィン」と同じ時期に流行しました。

1990年代のインターネットの普及期には、「対面の会話より、ネットのほうが感情的になりやすい」という問題意識がありました。

テレホタイム

夜11から朝8時までのあいだ、定額料金で電話回線を無制限に使えたサービス。

インターネットをダイヤルアップ回線を使っていた時代、使えば使うほど電話代金がかかったため、重宝された。

NTTの定額通話サービス「テレホーダイ」を使える時間帯という意味。

重いデータはこの時間にダウンロードするなどの工夫をしていた。

次第にISDN、ADSL、光回線へと移行し、常時接続が一般化した。

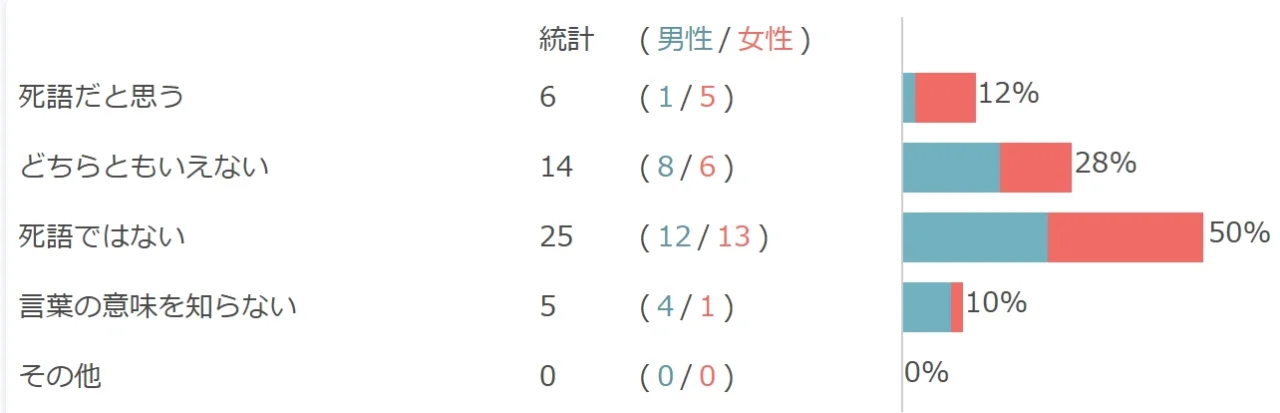

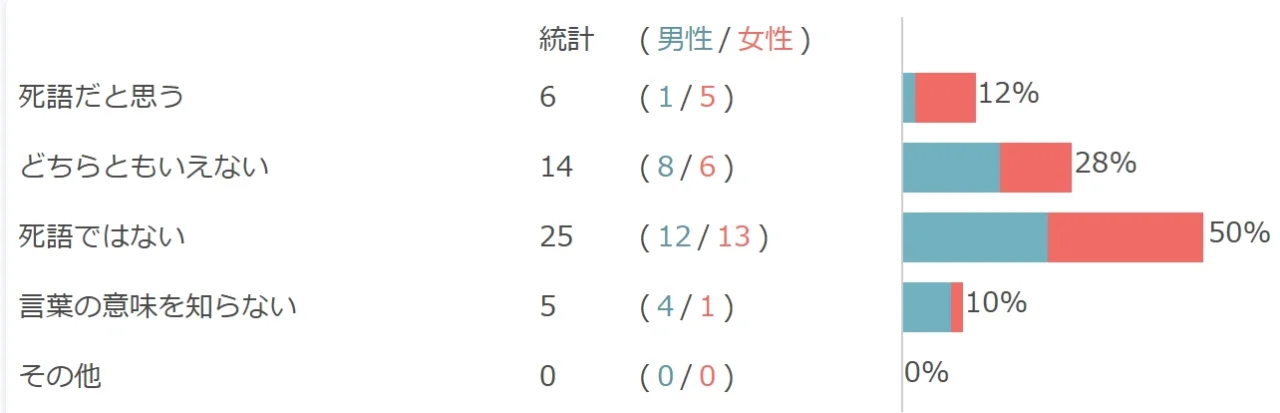

アンケートで10代50人に「ネットサーフィン」は死語かきいてみた

15歳~18歳の男性25人、女性25人から「ネットサーフィン」は死語と思うかアンケートをとってみました。

アンケート結果

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 12%

6人(男性1人/女性5人) - どちらともいえない 28%

14人(男性8人/女性6人) - 死語ではない 50%

25人(男性12人/女性13人) - 言葉の意味を知らない 10%

5人(男性4人/女性1人)

結果として、「死語ではないと考えている人」が50%と、半数に及びました。

「死語だと思っている人」と「ネットサーフィンの意味を知らない人」を合わせても、22%しかいませんでした。

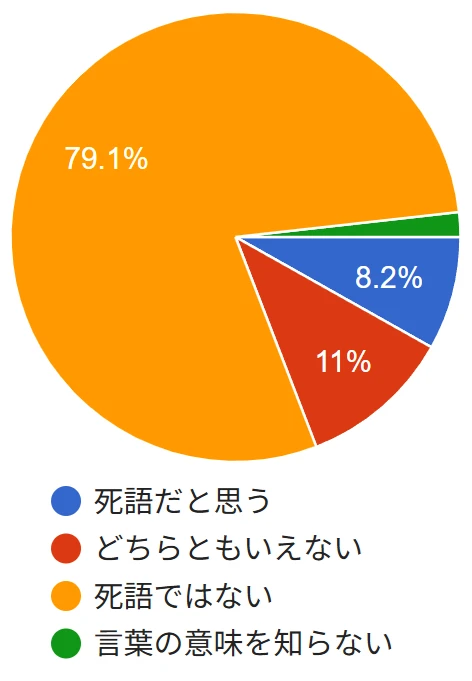

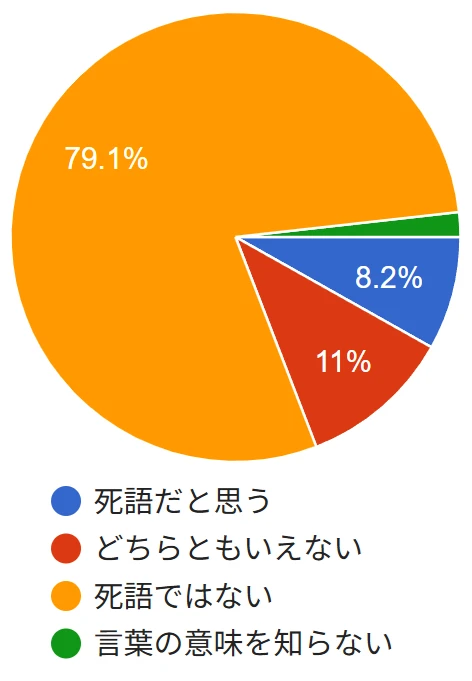

アンケートで20代~60代 282人に「ネットサーフィン」は死語かきいてみた

「ネットサーフィン」は死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

アンケート結果

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 8.2%

23人 - どちらともいえない 11%

31人 - 死語ではない 79.1%

218人 - 言葉の意味を知らない 1.7%

5人

調査すると、「死語ではないと考えている人」が79.1%と、半数に及びました。

「死語だと思っている人」と「ネットサーフィンの意味を知らない人」を合わせても、9.9%しかいませんでした。

「死語だと思う人」と「言葉の意味を知らない人」を合わせて75.2%でした。

全世代的に死語ではないということがわかりました。

「身近な人が使っていたらどう思うか?」みんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートに寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- 特に何も思わない。(30代)

- 普通に使うので違和感ない。(30代)

- 脳内では使っても本当に口から出すことは少ないから、ちょっと嬉しく思って聞いてしまうかもです。(40代)

- いろいろなところでよく聞くので何も思わない。(20代)

- 特になにも思わない。(40代)

- 意味がわかりません。(20代)

- 古い人だと思う。(40代)

- 今も使用されている言葉だと思う。(40代)

- 特に気にならない。(30代)

- 違和感はない。(30代)

- 問題ないと思います。(50代)

- 特に問題ない。(40代)

- ちょっと古いなと思う。(40代)

- 情報リテラシーが高そうに思う。(30代)

- よく使うので特に何も感じない。(30代)

- 今も使っている人がいると思う。(20代)

- 普段から使う言葉なのでなんとも思いません。(40代)

- 暇な人だなって思う。(40代)

- 別に死語ではないと思う。(40代)

- 携帯なしでは生活できない人なんだと思います。(20代)

- 自分も使うことがあるので特に何とも思わない。(60代以上)

- 別になんとも思わない。(20代)

- 普通だと思う。(60代以上)

- 私も使う。(20代)

- 若い。(50代)

- 長く使える内容のものは流行ではないと感じます。(50代)

- どうも思わない。(20代)

- 特に何も思わず、そのまま話を聞くと思います。(20代)

- 使われているので、普通と思う。(50代)

- 最近知った言葉だから普通かなと思います。(50代)

- 普通に使っているので、何とも思わないです。(50代)

- 今でもよく使う言葉だと思う。(20代)

- 今でも使うので特に何も思わない。(20代)

- ネット用語として浸透していると思うので、特に何も思わない。(20代)

- 逆にネットサーフィン以外の適切な言葉が思い浮かばないため、違和感はない。(40代)

- 今はあまり使わない表現なのかもしれないが、使う人がいても特に何とも思わない。(40代)

- 気にならない。(20代)

- 特に古いとか特段何も思わない。(50代)

- 言葉は知っています。(50代)

- まだ使ってるんだと思います。(40代)

- 忙しそう。(60代以上)

- 同世代だと思う。(20代)

- 言い方はどうであれネットが好きな人なんだなと思う。(50代)

- 今も使ってた。死語なの?仕事サボってるときによくしている。(50代)

- 最近の言葉使いだと思います。(50代)

- よく聞くので違和感はありません。(60代以上)

- 逆にこの言葉を使う機会が少ないから、知的に感じると思う。(20代)

- 違和感はない。(30代)

- 今でも多くの人が使っているので今時だと思います。(20代)

- インターネットに詳しくよく使っているのかなと思います。(60代以上)

- 特に何も思いません。(40代)

- 普通に使うから気にならない。(40代)

- 自分がいまでも使用する言葉なので、違和感はない。(50代)

- 同世代の人間だなと思います。(50代)

- 万年ある言葉だと思う。(30代)

- その人に共感する。(60代以上)

- 特になんとも感じない。(60代以上)

- 今も普通に使える。(30代)

- 自分もよく使うので気にならない。(50代)

- 今でも使われていると思うので特に何も思いません。(40代)

- インターネットの利用歴がそれなりに長い人なのだという印象を持つと思う。(40代)

- 特にどうも思いません。(50代)

- 親近感を覚える。(60代以上)

- 普通の用語だし。(50代)

- 趣味がネットサーフィンだとしたら、貧しい発想と思う。(50代)

- 何を見てたのかなって気になります。(20代)

- 今ではあまり聞かれない言葉だけど別に何とも思わない。(60代以上)

- 自分は使わないが、周囲の人たちはよく使っている。古いという感じはしない。(50代)

- どうも思わない。(10代)

- 普通だと思います。(60代以上)

- その言葉を使いたかったんだろうなあと思います。(50代)

- なんとも思わない。(20代)

- 日常的に使うので気にならない。(30代)

- 普段から口にする言葉なので、何を検索しているのと思います。(60代以上)

- パソコンに詳しい感じがします。(50代)

- ごく普通のいまどきの人だと思う。(60代以上)

- 今でも使うので不自然ではない。(60代以上)

- 現在でも普通に使える。(60代以上)

- 使いそう。(60代以上)

- 普通に使う言葉。(30代)

- 年上の人なのかなと思います。(40代)

- 若い人でもよく聞きます。(60代以上)

- 特に何も思わない。(60代以上)

- 自分も使いますけど?(50代)

- 「好きなんだ」と思います。(50代)

- 特に気になりません。(60代以上)

- 調べ物の好きな人かなと思う。(60代以上)

- 「ちょい古」程度。(60代以上)

- あまり聞かなくなったなあ。(60代以上)

- スルーする。(40代)

- 違和感はない。(60代以上)

- 個人ベースでインターネットを初期(1994年~2000年)から使っている人と思う。(60代以上)

- 意味自体は分かりやすく、ネガティブな印象は少ないため、使う場面や相手によっては懐かしさや親しみを感じることもあります。(60代以上)

「ネットサーフィン」は死語なのか考察してみた

「ネットサーフィン」は死語ではありません。

死語度は9.9%です。

理由は「検索からのネットサーフィン」を、体験として今も必要としているからです。

検索エンジンの精度があがった

現在のインターネットは、検索窓にキーワードを入れるだけで、高い精度で目的の情報が検索結果にでてきます。

検索エンジンのプログラムが、世界にある無数のサイトを巡回して、内容を整理、分類してあるからです。

しかしインターネット最初期の検索エンジンは、人力でカテゴリ分けしている時代で、検索しただけでは納得できる結果が得られませんでした。

人の手では限界がありましたし、サイトを巡回するプログラムが開発されても、今ほど性能が高くありませんでした。

何かを知りたいと思ったときに、自分で求めている情報を探しにいくための「ネットサーフィン」が必要 とされました。

現在は、自分で探す必要もなく、一度の検索だけで、ほとんど正解に近い結果が表示されます。

しかし現在でも検索結果を確認して、意図したものと違えば、別のページを見るという「ネットサーフィン」が必要とされています。

SNSの普及

「(旧Twitter)」や「Instagram」などSNSの普及で、情報を知る手段は、WEBブラウザだけではなくなりました。

SNSを開けば、それだけで知りたい情報が表示されるし、アプリ内で気になる情報を検索することもできます。

ときには考えもしなかった情報や考えに出会えることさえあります。

SNSもインターネット上の媒体のため、ネットサーフィンが広がったといえます。

アルゴリズムの精度があがって検索の必要がなくなりつつある

現在は自分で調べにいかなくても、その人の趣味嗜好によって、先回りして知りたい情報を表示してくれる ようになってきています。

インターネットの閲覧履歴によって、必要な情報を表示してくれる、クッキーという仕組みがあるからです。

WEBブラウザやアプリのアルゴリズムが、どんな情報が必要かを考えてくれます。

将来的には現在ではリンクをたどるのはおろか、検索する必要さえなくなります。

検索から情報を探しにいくことがなくなれば、ネットサーフィンは死語になっていくと考えられます。

AIが普及すると考える必要さえなくなる

AIはその人の苦手なことを、代わりに作業してくれる存在です。

答えをだすための「情報を集めて整理する作業」はAIがしてくれる ので、途中にある「こまごまとした情報」を知る必要もなくなります。

何を知るべきかを考える必要もなく、知るべき情報をAIが先出ししてくれます。

自動車がどんな仕組みで動いているかより、その自動車に乗ってどこに行くか を考えるようになります。

考えなくても答えを用意してくれる社会になった場合に、「ネットサーフィン」は消滅すると予想できます。

「ネットサーフィン」まとめ

「ネットサーフィン」は日本では1994年から2000年頃まで流行した、「ブラウジング」を意味する言葉です。

インターネットの果てしない情報の海を、「波から波へと乗り継いでいくサーフィン」 に例えて作られました。

ニューヨーク州リバプール の公立図書館の司書だった、ジーン・アーマー・ポリーさんが書いた1992 年の記事で、はじめて「インターネットサーフィン」という言葉が使われ、世界的に広まりました。

サーフィンのイメージは「CERFnet 」から出版された漫画、「「キャプテン・インターネットとサーフボーイの冒険(The Adventures of Captain Internet and CERF Boy)」からきていると考えられます。

死語度は9.9%です。

WEBブラウザやSNSの発達しても、検索からの「ネットサーフィン」は楽しまれています。

しかしブラウザのアルゴリズムや、AIがさらに発達して検索の必要がなくなったときに、「ネットサーフィン」は死語になると考えられます。

人気の記事

関連記事

「ネットサーフィン」についてのよくある質問と回答

「ネットサーフィン」についてのよくある質問に回答します。

死語のネットサーフィンの代わりになる言葉

- ネットサーフィンは死語でしょうか?

代わりになる言葉はありますか? -

ネットサーフィンは死語です。

代わりになる言葉はブラウジングです。

趣味がブラウジングという使い方はおかしい?

- ネットサーフィンは古臭く感じるため、すでに死語になったと感じています。

現代で言いかえるならブラウジングでいいでしょうか?

プロフィールに趣味はブラウジングと書くのは、用法として間違っていますか? -

ブラウジングで問題ありません。

趣味としても通じます。

ネットサーフィンの同義語は?

- ネットサーフィンは死語になったと考えています。

ネットサーフィンの同義語を教えてください。 -

同義語はブラウジングです。

ネットサーフィンが流行した時代に、WEBサイトを「ホームページ」と呼んでいましたが、現在ではサイトと呼ばれているように、呼称も時代とともに変化しています。

ネットを楽しむ行為を何というべき?

- ネットサーフィンは死語になりましたが、ネットを楽しむ行為を今、何と呼ぶべきですか?

ネットサーフィンって言葉が死語になってしまったようなので、今の時代ネットサーフィンしてることを何て言うのですか? -

現代ではインターネットの楽しみ方に、ブラウジングのほかに、「YouTube」や「(旧Twitter)」、「Instagram」があり、「ユーチューブ見る」など、アプリ名をそのまま使う場合が多くなっています。

タップできる索引