「ユビキタス」は、「いつでもすぐ場所を選ばずにインターネットにつながる」という意味 の、IT用語です。

「アンケート調査」からわかった死語度は70.5%です。

もともと英語の「ubiquitous」は、「いつでもどこでも存在する」という、遍在を表す言葉です。

日本では「ユビキタスネットワーク(ubiquitous network)」の略 として、2006年に流行しました。

「ユビキタスネットワーク」とは、ゼロックスのコンピューター科学者、「マーク・ワイザー(Mark Weiser)」の考えた、「ユビキタスコンピューティング(ubiquitous computing)」に由来しています。

「ユビキタスコンピューティング」は、日用品や家電や道路など、「あらゆるものにコンピューターが組み込まれた便利な社会」です。

博士

博士メガネや服に組み込まれたコンピューターが、目に見えない掃除機のルンバみたいに、知らないうちに働いてくれる未来の社会じゃな!

日本ではスマホの普及で、「いつでもどこでもネットにつながる社会」だけは実現したため、日本語の「ユビキタス」は死語 になっています。

しかし本来の「ユビキタス・コンピューティング」が実現した、「ユビキタス社会」は、さらに先の未来にあります。

そこで本記事では死語になった日本語の「ユビキタス」と、未来に待つ「ユビキタス・コンピューティング」の意味や由来を詳しく解説します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

「ユビキタス」の意味を解説

「ユビキタス」の理解には、死語になった日本のIT用語の「ユビキタス」と、英語の「Ubiquitous」の、それぞれの意味を知る必要があります。

死語になったIT用語の「ユビキタス」の意味

日本で流行した「ユビキタス」は、「ユビキタスネットワーク(ubiquitous network)」の略です。

「いつでもすぐ場所を選ばずにインターネットにつながる」という意味のIT用語です。

ゼロックスのコンピューター科学者、「マーク・ワイザー(Mark Weiser)」の考えた、「ユビキタス・コンピューティング(ubiquitous computing)」からきています。

英語の「ubiquitous」の意味

もともと英語の「ubiquitous」は、「いつでもどこでも存在する」という、遍在を表す言葉です。

語源はラテン語の「ubīque」で、「どこでも」という意味です。

「ubī(どこ) 」と、「-que(それぞれ、常に)」の組み合わせでできています。

中世ラテン語の「ubīquitās」から、「ubiquity (遍在)」に「-ous」を組み合わせて、英語の「ubiquitous」になりました。

英語の「ubiquitous」の類語

英語の「ubiquitous」の類語には、以下の単語があります。

- omnipresent 遍在する、どこにでもある

- ever present 常に存在する、絶え間ない

- everywhere どこでも、至る所に

- all over 全体的に、あまねく

- worldwide 世界中の、全世界的な

- global 地球規模の、世界的な

- predominant 優勢な、支配的な、主要な

ユビキタス社会を実現するユビキタスコンピューティング

日本で流行した「ユビキタス」のもとになった、「ユビキタス・コンピューティング」について解説します。

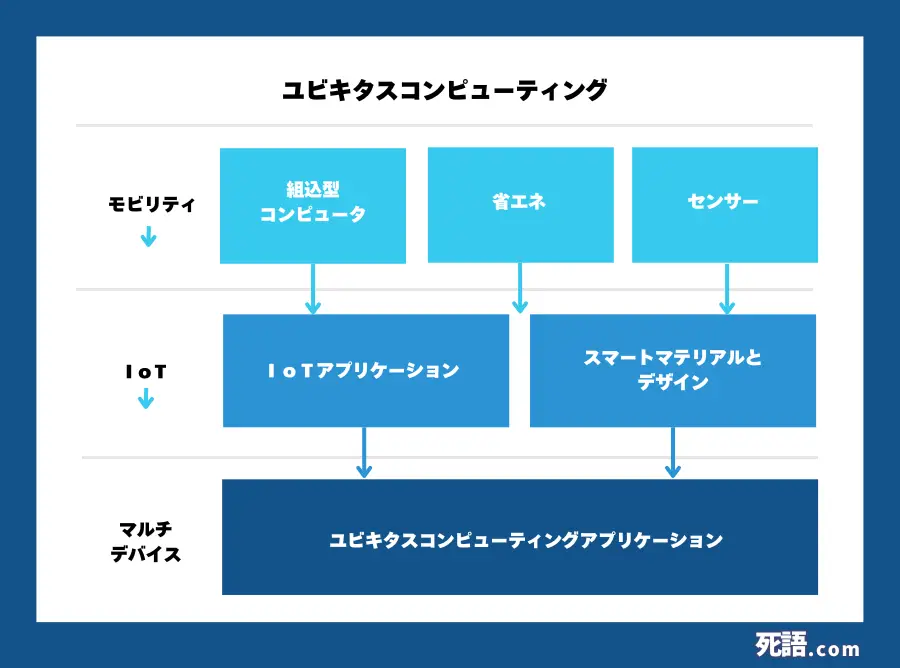

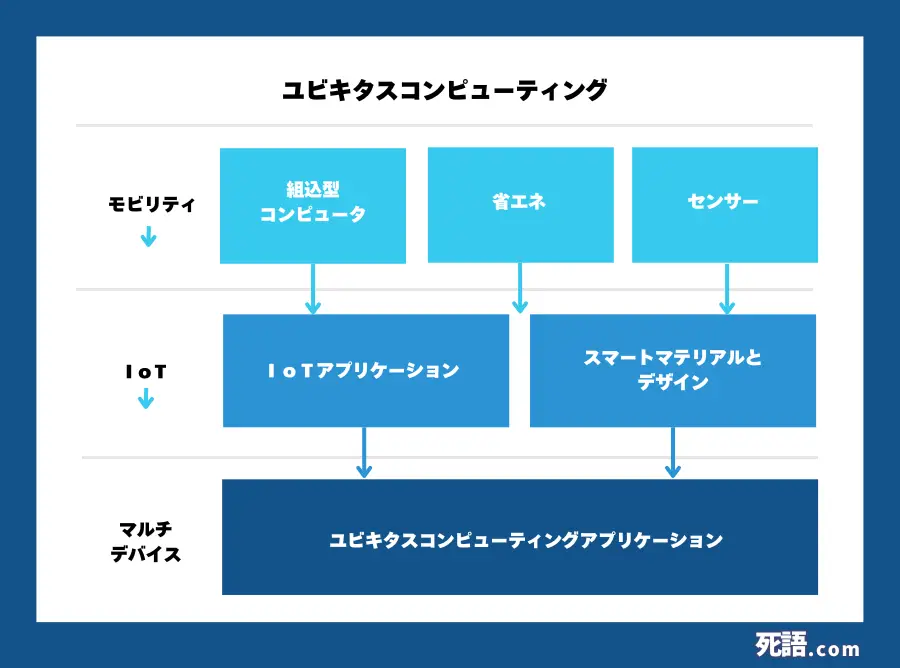

ユビキタスコンピューティングとは

「ユビキタスコンピューティング(ubiquitous computing)」は、私たちの身の回りのものにコンピューターが入っていて、特別な操作をしなくても、自動的に便利なことをしてくれる仕組みのことです。

かんたんにいうと、身のまわりのものが、みんなネットにつながっていて、考えなくても生活を便利にしてくれることじゃ!

ほとんど同じ意味で使う、「パーベイシブコンピューティング(pervasive computing)」という言葉もあります。

「pervasive」も、「ubiquitous」と同じ、「偏在する」という意味です。

「ユビキタス」が流行したのは日本だけで、IEEEやIBMのいうビジネス向けの「pervasive computing」のほうが、海外では普通じゃぞ!

現在でも「IoT」の発達で、たとえば自宅からオフィスに移動して、自宅と別のパソコンを開いても、そのまま自宅での作業の続きができます。

「ユビキタスコンピューティング」は、こういった「IoT」の技術を、さらに発展させた未来にあります。

「ユビキタスコンピューティング」は略して、「ユビコンプ」ということもあります。

ユビキタスコンピューティングの時代

「ユビキタスコンピューティング」が実現されるまでには、3つの時代(段階)があるとされています。

ユビキタスコンピューティングの3つの時代

- たくさんの人が1台のコンピューターを共同で使う時代

- 1人につき1台のコンピューターを使う時代

- 1人が何台ものコンピューターを使う時代

スマートフォンが登場するまでの社会は、第2の「1人につき1台のコンピューターを使う時代」でした。

自宅のデスクトップパソコンのモニターをにらんで、必要な情報を得るために、みんな「ネットサーフィン」をしていました。

第3の「1人が何台ものコンピューターを使う時代」が、「ユビキタスコンピューティングの時代」です。

現代は「ユビキタスコンピューティングの時代」に、やっと入ったところじゃな!

「ユビキタスコンピューティング」が実現した社会は、単に1人が何台ものコンピューターを使っているというだけではありません。

「ユビキタスコンピューティング」には、おもな2つの特徴があります。

ユビキタスコンピューティングの特徴

- コンピューターが隠されて目に見えない

- デバイス同士が無線でつながって情報を交換している

目に見えないコンピューター

2つある「ユビキタスコンピューティング」の特徴のひとつは、コンピューターが目に見えないことです。

パソコンやスマホなどのデバイスではなく、日常的なあらゆるものにコンピューターが組み込まれている世界です。

ユーザーが意識して操作することなく、仕事をしてくれます。

ユビキタスコンピューティングの例

- 給湯器や家電品にコンピューターが組み込まれていて、自動的にお風呂の温度を調節したり、照明をオン・オフしてれる

- 衣類にコンピューターが組み込まれていて、体調や天気から、最適な温度に調節してくれる

- 道を歩いていると、メガネに組み込まれたコンピューターが、先回りして道案内や店の情報を教えてくれる。

- 薬の瓶にコンピュータが組み込まれていて、用量を間違えないように教えてくれる。

- 交通量のデータから自動で信号機のタイミングを制御

つまり「ユビキタスコンピューティング」は、人が気づかないところでコンピューターが常に働いている、未来の社会。

「ユビキタスコンピューティング」が実現した社会が、「ユビキタス社会」です。

「ユビキタスコンピューティング」を考えたマーク・ワイザーは、「最高のコンピューターは、静かで目に見えない召使いです」と表現しています。

さらに「ユビキタスコンピューティングは、コンピューティングの第三の波です。最初はメインフレーム、次にパーソナルコンピューティング、そして今、テクノロジーが私たちの生活の背景に溶け込む『静かなテクノロジー』の時代が来ています」と説明しています。

ユビキタスネットワークでつながるデバイス

「ユビキタス・コンピューティング」の2つめの特徴は、デバイス同士が無線でつながっていることです。

いつでもすぐ場所を選ばずにインターネットにつながる「ユビキタスネットワーク」が、デバイス同士で情報の交換を実現します。

現在のデバイスも、屋外でも常時接続されるのが当たり前になっていて、「ユビキタスネットワーク」に向かっているといえます。

常時接続で情報交換するデバイス

- ノートパソコン

- スマートフォン

- タブレット

- ウェアラブルデバイス

- スマート照明システム

- スマート家電

- HEMSシステム(ECHONET Lite)

- スマート車両管理システム

- 生体認証

「ユビキタスコンピューティング」は、「モバイルコンピューティング」から発展した形。

無線通信、ネットワーク技術、組み込みシステム、RFID(無線周波数ID)、音声認識、AI などを含んでいます。

ユビキタスコンピューティングに必要なセンサーと省電力

「ユビキタスコンピューティング」では、センサーが重要な役割を持ちます。

「ユビキタスコンピューティング」を考えたマーク・ワイザーは、「無意識を拡張する」とも、いっとるぞ! こっそり役に立ってくれるということじゃな!

ただデバイスがネットワークでつながるだけでなく、センサーが状況を把握し、自律的に動くことで、ユーザーの負担を減らすためです。

さらに省電力も必要な条件です。

「見えないようにコンピューターが組み込まれたデバイス」が、つねに環境を監視し、仕事をしている必要があるからです。

マーク・ワイザーの「消費電力あたりの処理能力」という見方は、「スマホなどモバイルデバイスの発展」を助けました。

現代のユビキタスコンピューティングの例

現代の社会は、人がより便利に暮らせる「ユビキタス社会」にすでに近づいています。

たとえば現在でも「アップルウォッチ」は、電話の着信をユーザーに通知し、電話を切るまでを、時計だけで操作できます。

ほかにも、アマゾンのオーディオブック「オーディブル(Audible)」 は、電車でスマホの「オーディブル アプリ」を使って本を楽しんだあと、自宅に帰って「アマゾンエコー(Amazon Echo)」で続きを楽しめます。

ユビキタスコンピューティングに向かう現在

- 高速道路の電子料金システム

- 位置追跡アプリ

- スマート信号機

- フィットビット

- 物流システム

ユーザー操作を必要としないユビキタス社会

「ユビキタスコンピューティング」は目に見えないところにコンピューターが隠され、自律的にデバイスが働いて通信する社会です。

IBMのいう「パーベイシブコンピューティング」では、「ユーザーの操作があるかないか」は関係ありません。

しかし「ユビキタスコンピューティング」は、「できるだけユーザーの操作を必要としない」という点で、「パーベイシブコンピューティング」とは違いがあります。

日常のあらゆるものにコンピューターが組み込まれ、ユーザーが操作しなくても自動的にネットを通じて考え、生活を便利にしてくれる未来が「ユビキタス社会」です。

ユビキタスの歴史とユビキタスコンピューティングの父

「ユビキタス」と、ユビキタスコンピューティングの父「マーク・ワイザー(Mark Weiser)」について解説します。

シリコンバレーのマーク・ワイザー

- Author:LordAlex17

- 引用:wikimedia

マーク・ワイザー(1952年7月23日 ~ 1999年4月27日)は、アメリカのコンピュータ科学者です。

イリノイ州シカゴで生まれ、ニューヨーク州ストーニーブルックで育ちました。

1998年にワイザーは「ユビキタスコンピューティング」を考え出し、「ユビキタスコンピューティングの父」として知られています。

初期のパンチカード式コンピュータに夢中になって育ったと伝記にはあります。

もともとは学生時代に哲学を勉強していたものの、金銭面の問題で中退。

コンピュータプログラマーとして働きながら、今度はコンピュータサイエンスを学び直し、ミシガン大学で1976年に通信科学の修士号、1979年に博士号をとっています。

メリーランド大学で教鞭をとって1986年に副学部長にまであがり、1987年にゼロックスのパロアルト研究所(PARC)に入社。

1988年にコンピュータサイエンス研究所のマネージャーに就任 しています。

このゼロックスにいた1988年に「ユビキタスコンピューティング」を考え出し、「ユビキタスコンピューティングの父」として知られるようになりました。

1996年にゼロックスのパロアルト研究所の最高技術責任者になりました。

マーク・ワイザーの功績

シリコンバレーでワイザーは、先見の明のあるコンピュータの先駆者とされていました。

「ユビキタスコンピューティング」を始めとしたアイデアの数々は、世界的に多くの代表的なコンピュータ科学者に影響を与えています。

ワイザーの業績は、コンピュータ科学界に大きな影響を与えています。

その功績から、「OS研究に貢献した個人」に贈るACM SIGOPSの「マーク・ワイザー賞」や、「マーク・D・ワイザー・エクセレンス・イン・コンピューティング奨学金基金」が設立 されています。

1999年4月27日、ワイザーは癌による肝不全で、47歳の若さで亡くなりました。

マーク・ワイザーが在籍したバンド「シビア・タイヤ・ダメージ」

- Author:Strubin

- 引用:wikimedia

マーク・ワイザーは、インターネットで生放送した最初のバンド「シビア・タイヤ・ダメージ(Severe Tire Damage)」のメンバーでもありました。

メンバーはDECシステムズリサーチセンターの社員や、アップルコンピューターの社員でした。

世界初のライブストリーミング配信

「シビア・タイヤ・ダメージ」は世界初のライブストリーミング配信をしたバンドです。

目的はゼロックスで議論されていた、ライブストリーミング(当時はマルチキャスティング)の実証でした。

1993年6月24日、ゼロックスで演奏していた「シビア・タイヤ・ダメージ」が、ネット上で演奏を配信。

オーストラリアなどでリアルタイムに視聴できました。

1993年は始めてWEBブラウザが一般公開された年です。

ローリング・ストーンズのネット配信で前座

「シビア・タイヤ・ダメージ」は1994年11月18日金曜日に、ローリング・ストーンズのネット配信で前座をつとめ、」多くの報道陣に注目されました。

ニューズウィーク誌は「シビア・タイヤ・ダメージ」を、「無名のロックバンド」と報道しました。

ローリング・ストーンズはニューズウィーク誌に対して、「シビア・タイヤ・ダメージ」のサプライズ的な前座は、「みんなにインターネットは民主的なものだと知ってもらう、いい機会になった」と語りました。

パロアルトの哲学者

ゼロックスのパロアルト研究所の最高技術責任者だったマーク・ワイザーは哲学を持っていました。

ただコンピューターやネットワークが発達するだけでなく、「コンピューターはできるだけ人目につかず、常に景色と一体化され、注目されるべきではない」と考えていました。

マーク・ワイザーは「ユビキタスコンピューティング」の基本的な考えを、以下のように説明しています。

マーク・ワイザーの考え

- コンピュータの本質は、私たちの活動をサポートすることにある

- 最高のコンピューターは、存在を感じさせない、静かなアシスタント

- 情報を提供してくれるが、私たちの集中や注意を要求しない

- 直感的にできることが多ければ多いほど、人は賢くなれる。

コンピューターはそのための無意識の領域を拡張してくれる存在。 - テクノロジーは平穏を生み出すべき。

『パロアルトの哲学者: マーク・ワイザー、ゼロックス パロアルト研究所、そしてIoTの源流 』では、そんなマーク・ワイザーの人生が語られています。

哲学に強い関心を持っていたマーク・ワイザーは、コンピューターに目立たない形で人と人を結びつける、接着剤のような役割を夢見ていました。

コンピューターに求めた理想と、個人的な人間関係を築くフラストレーションが、ゼロックスのパロアルト研究所でのキャリアの原動力になりました。

一方でマーク・ワイザーは、コンピューターの発達によって生まれた「監視社会」や「個人情報の収集」などの、負の面に目を向けなかったという指摘もあります。

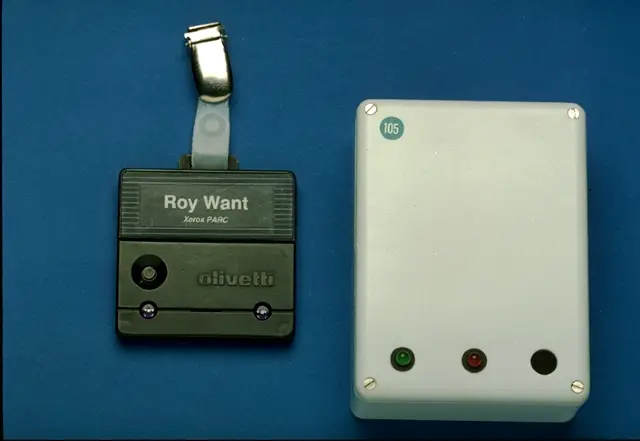

ユビキタスコンピューティングの先駆け「Active Badge」システム

- Author:Roy Want

- 引用:wikimedia

「ユビキタスコンピューティング」は人間の目に見えないところで、コンピューターが働いてくれていることです。

1989年から1992年にかけて、英国ケンブリッジのオリベッティ研究所(ORL)で、初めて開発された「アクティブバッチ(Active Badge)」が、「ユビキタスコンピューティング」の先駆けです。

「アクティブバッチ」は社員証サイズの「クリップオン コンピュータ」で、建物内の人の位置や、バッジが取り付けられた物を追跡できました。

アクティブバッチの特徴

- サイズ 55x55x7mm、重さ40gの小型デバイス

- 15秒ごとに固有の赤外線信号を発信

- 最長16ヶ月の電池寿命

バッジは定期的に赤外線信号を発信し、建物内の天井や壁に設置されたセンサーが信号を検知。

中央コンピューターがこの情報を処理して、リアルタイムで位置情報を更新します。

おもな用途は「電話の自動転送」や「会議や緊急時の人員確認」、「訪問者の把握によるセキュリティ管理」でした。

プライバシーの観点で2週間の試用期間をすぎたら着用は任意、モニタリングをしないエリアを設定するなどの配慮が用意されていました。

システムは急速に普及、ケンブリッジ大学では200以上のバッジと、300以上のセンサーが日常的に使用。

そのほかの大学や研究所でも導入されました。

ユビキタスコンピューティングの現在

「ユビキタスコンピューティング」は目に見えない場所に埋め込まれたコンピューターが、人が気づかないところで働いていることです。

「無自覚にコンピューターに助けられている社会」に近づく現代のデバイスには、以下のアイテムがあります。

スマートウォッチ

アップルの「Apple watch」や、グーグルの「Wear OS」などの、腕時計として取りつけるコンピューターです。

スマホと連動して、メールやメッセージ、電話の着信をバイブ機能でお知らせしてくれます。

買い物の支払いに使えたり、ヘルスケア機能も備わっているモデルもあります。

スマートウォッチは広く使われていますが、ユーザーの一定の操作が必要なデバイスのため、ユビキタスコンピューティングの社会までの過渡期のデバイスといえるかもしれません。

スマートグラス

マイクロソフトの「HoloLens2」や、グーグルの「Google Glass」などの、コンピューターが内蔵されたメガネです。

電話で通話したり、カメラ機能で録画ができます。

機械のメンテナンスや、イベント会場での警備への利用が期待できます。

スマートコンタクトレンズが市販化されれば、ぐっとユビキタスコンピューティングの社会に近づけます。

スマートグラスはスマートコンタクトレンズに比べて、ユビキタスコンピューティングの実現可能性が高い技術ですが、まだ社会に浸透しているとはいえない状況です。

スマートウェア

Xenoma(ゼノマ)の「e-skin EMStyle」やラルフローレンの「PoloTech」、東洋紡の「COCOMI」などの、センサーやコンピューターが内蔵された衣類です。

心拍数、体温、発汗量、呼吸、関節角度などを測定したり、追跡、転倒や居眠りを検知できます。

そのまま洗濯できたり、充電も不要なものがあります。

スマートウェアが一般化すれば、ユビキタスコンピューティングの社会に近づきますが、まだ社会の関心が高いとはいえない状況です。

マイクロチップインプラント

人の体にマイクロチップを埋め込み、駅の改札で定期として使ったり、デジタルチケットとして使える技術です。

スウェーデンの国有鉄道SJは、2017年から乗客の皮膚下に埋め込まれたマイクロチップを、スマホで読み取って改札を通れるシステムを導入しています。

技術的にはスマートコンタクトと同じものです。

2017年の導入時点で約100人が利用を開始し、1年後には約200人に増加。

2018年時点では約3,000人のスウェーデン人が、複数の目的で体にマイクロチップを埋め込んでいました。

しかし、2014年から2016年にかけてピークを迎えた後、徐々に減少しています。

マイクロチップインプラントによるユビキタスコンピューティングの実現は、まだ多くの課題を残しています。

スマートコンタクトレンズ

スマートコンタクトレンズは、通常のコンタクトレンズとして使えるだけでなく、センサーや無線通信で、目の前に情報を表示したり、健康状態をモニタリングしたりできます。

KDDIが出資していたMojo Visionは資金難により、2022年にスマートコンタクトレンズの開発が止まっています。

Xpanceoは2024年から2025年にかけて複数のプロトタイプを公開していて、2026年末までに完全機能を備えたプロトタイプの公開を目指しています。

スマートコンタクトレンズが市販化されれば、ぐっとユビキタスコンピューティングの社会に近づけます。

ユビキタスに関連した小説

ユビキタスが実現した未来を描いた小説を紹介します。

マジック・キングダムで落ちぶれて (ハヤカワ文庫SF)

人格や記憶のバックアップ、クローン技術の発展した世界を描いています。

ウッフィーというデバイスが登場しますが、ユビキタスが実現した世界のため、完全にデバイスが社会に溶け込んでいて具体的な説明はありません。

絶版本ですが、図書館の蔵書で読める場合があるので、ネットから地元の蔵書検索システムを使って探してみてください。

「ユビキタス」の類語や言い換え

「いつでもすぐ場所を選ばずにインターネットにつながる」という意味の、日本語の「ユビキタス」と同時期に流行した関連語には、以下の言葉があります。

時代の経過から、ほとんどは「ユビキタス」と同様に、死語になっています。

ネットサーフィン

「ネットサーフィン」は日本では1994年から2000年頃まで流行した、「ブラウジング」を意味する死語です。

インターネットの果てしない情報の海を、「波から波へと乗り継いでいくサーフィン」 に例えて作られました。

ニューヨーク州リバプール の公立図書館の司書だった、ジーン・アーマー・ポリーさんが書いた1992 年の記事で、はじめて「インターネットサーフィン」という言葉が使われ、世界的に広まりました。

リッピング

現在のストリーミング配信が普及するまでは、CDやDVDなどの光学メディアで音楽や映画が楽しまれていました。

私的利用なら複製が許されていたため、CDやDVDからデータを吸い上げて、パソコンのハードディスクに保存。

DVD-Rなどの保存用光学メディアに複製するリッピングが、2000年代に流行していました。

アップルの音楽デバイス「iPod」の流行で、データで持ち運ぶのが一般化し、光学ディスク離れが起きました。

「iPhone」の登場とスマートホンの普及で、さらに光学メディアの利用は減り、リッピングは死語になりました。

セカンドライフ

「セカンドライフ(Second Life)」は、2003年6月23日にLinden Labによってリリースされた3Dバーチャルワールドです。

アバターと交流し、イベントに参加したり、コミュニティを作ったりできました。

独自の通貨「リンデンドル」を使用し、実際の通貨と交換可能でした。

早すぎたためか、当時の社会では、あまり流行しませんでした。

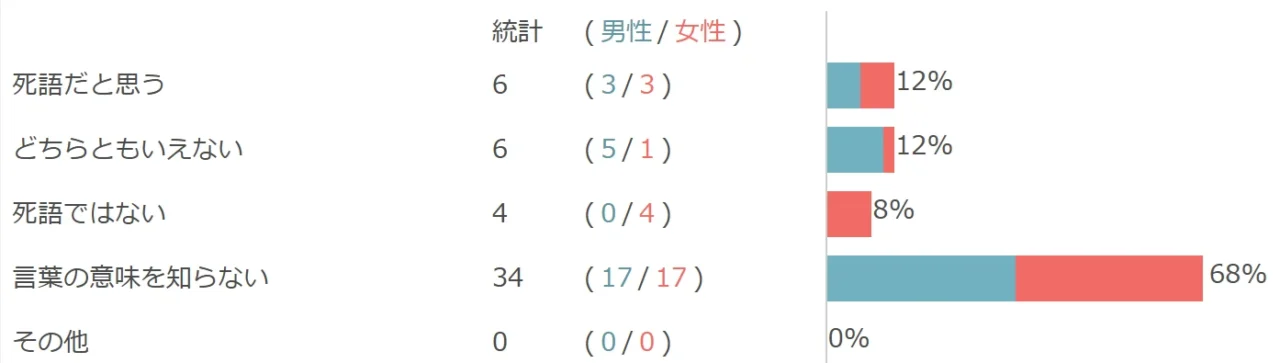

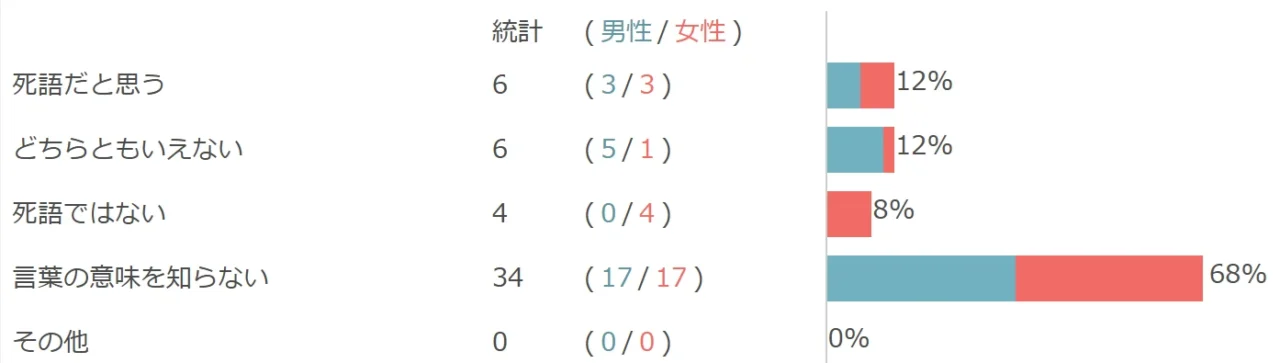

アンケートで10代50人に「ユビキタス」は死語かきいてみた

15歳~18歳の男性25人、女性25人から「ユビキタス」は死語と思うかアンケートをとってみました。

アンケート結果

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 12%

6人(男性3人/女性3人) - どちらともいえない 12%

6人(男性5人/女性1人) - 死語ではない 8%

4人(男性0人/女性4人) - 言葉の意味を知らない 68%

34人(男性17人/女性17人)

結果として68%もの人が、「そもそも言葉の意味を知らない」ことがわかりました。

「死語だと思っている人」を合わせると、80%に及びます。

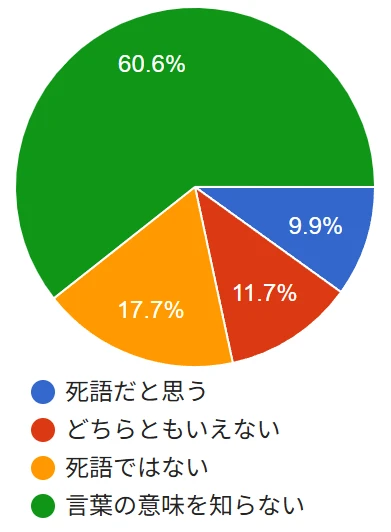

アンケートで20代~60代 282人に「ユビキタス」は死語かきいてみた

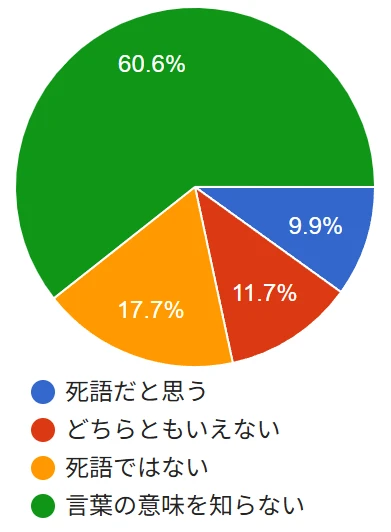

「ユビキタス」は死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

アンケート結果

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 9.9%

28人 - どちらともいえない 11.7%

33人 - 死語ではない 17.7%

50人 - 言葉の意味を知らない 60.6%

172人

調査すると、60.6%もの人が、「そもそも言葉の意味を知らない」ことがわかりました。

「死語だと思っている人」を合わせると、70.5%に及びます。

「死語ではないと思っている人」はわずか17.7%でした。

「ユビキタス」は死語と考えて問題なさそうです。

「身近な人が使っていたらどう思うか?」みんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートに寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- よく分からない。 (20代)

- 特に何も思わない (40代)

- 意味が分かりません (20代)

- 特に何とも思わない。 (40代)

- 聞いたことあるけど、よく分からない。えっ?と思う (30代)

- 遅れている。 (40代)

- 分かっているのかなと思う (40代)

- よく分からない (30代)

- 意味を聞く (40代)

- 特に死語ではないと思う。 (40代)

- 自分も使うことがあるので特に何とも思わない (60代以上)

- 最近の言葉だと思う (60代以上)

- なにそれ (20代)

- 意味が分からない (20代)

- どういう意味なのかなと疑問に思うと思います。 (20代)

- 分からないので、なんとも言えない。 (50代)

- IT用語でしょうか?興味がありませんでした (50代)

- 意味の知らない言葉なので、何とも思わないです。 (50代)

- 意味が分からないためきょとんとすると思う。 (40代)

- どういう意味?って聞くと思います。 (50代)

- 分かりません (50代)

- IoTじゃないの?と思います。 (40代)

- 何を言っているんだろうと思う (20代)

- 意味を聞く (50代)

- 知らないので聞く (50代)

- 何とも思わない (50代)

- 違和感はありません。 (60代以上)

- 意味が分からないのであまり使わないでほしいと思う。 (20代)

- おそらくまったく意味が分からないので注意しておらず聞き逃すと思います (60代以上)

- 変な言葉だなと思うと思います (40代)

- 一時期流行ったが、覚えにくい名前のため、すぐに死語になった記憶がある。「なぜ今どき、この言葉を使うのだろう」と思う。 (50代)

- 新しい言葉を使っているなと思います (50代)

- 分かりにくい言葉を使うな (60代以上)

- 分からない (60代以上)

- 知ったかぶり (60代以上)

- 賢く見えると思っているのではと思う (50代)

- 親近感を覚える (60代以上)

- どういう意味か忘れたなあ (50代)

- 知らないので何とも思わない (50代)

- 聞いたことない言葉だし何とも思わない (60代以上)

- 初めて聞いた言葉です (50代)

- どうも思わない。 (10代)

- 普通だと感じながら、少しカッコつけすぎではないかと思います (60代以上)

- なぜ今その言葉を使いたいのかなと不思議に思います。 (50代)

- 専門用語なので、専門家以外の人が使っていたら似つかわしくない言葉だと思います (50代)

- IT業界でよく口にする言葉なので、若い人なんだと思います。 (60代以上)

- よく分からない言葉を話す人だと思う。 (60代以上)

- 一般用語なので意味は通じるのでおかしくない。 (60代以上)

- 既に技術方面ではやっていない (60代以上)

- 官公庁で使いそう (60代以上)

- 何とも思わないです (40代)

- 意味を聞く (60代以上)

- 言葉の意味が分かりません (50代)

- 「何て意味だっけ?」と思います。 (50代)

- 気になりません (60代以上)

- 意味が分からない。 (60代以上)

- 理系・情報工学系・ジョージ・オーウェル寄り? (60代以上)

- 初めて聞きました (60代以上)

- 伝わっていない (40代)

- 理解できない (60代以上)

- 若干古い用語なので40歳以上かなと思う (60代以上)

- ITやビジネス分野に詳しい、または専門用語を知っている人という印象を持ちます (60代以上)

「ユビキタス」は死語なのか考察してみた

日本語の「ユビキタス」は死語になっています。

死語度は70.5%です。

当時の日本で流行したのは、本来の「ユビキタスコンピューティング」ではなく、ただ「いつでもどこでもネットにつながる」という「ユビキタスネットワーク」のことでした。

2007年の「iPhone」の登場で、スマートフォンが普及すると、1人1台のコンピューターをみんなが持ち歩く社会になりました。

スマートフォンが普及するまでに、みんながイメージできていた未来の社会がほぼ実現したために、日本語のユビキタスは死語になりました。

しかし「ユビキタスコンピューティングの父」、「マーク・ワイザー」が考えた「ユビキタス社会」は、さらに先の未来にある、人が考えたり操作する必要なく、コンピューターが生活に同化している社会でした。

「ユビキタス」まとめ

2006年に流行した日本語の「ユビキタス」は死語です。

「いつでもどこでもネットにつながる」という「ユビキタスネットワーク」が実現したからです。

しかし「ユビキタスコンピューティングの父」、「マーク・ワイザー」が考えた「ユビキタス社会」は、今より、さらに先の未来にあります。

人気の記事

関連記事

「ユビキタス」についてのよくある質問と回答

「ユビキタス」についてのよくある質問に回答します。

「ユビキタス」はもう死語ですか?

- 「ユビキタス」って もう死語でしょうか?「ユビキタス」はもう死語ですか?

-

2006年に流行した日本語の「ユビキタス」は死語です。

当時の「ユビキタス」が意味した、「いつでもどこでもネットにつながる」という「ユビキタスネットワーク」が実現したからです。

タップできる索引