「シンパ」は日本では昭和初期に使われていた言葉で、「共産党員を資金的に援助する人」という意味の死語です。

英語の「シンパサイザー(sympathizer)」の略語で、直訳すると「共感者」になります。

英語圏では20世紀から「ある政党や社会運動の支持者」という意味で使われています。

「シンパサイザー」は1815年に、「シンパシー(sympathy)」から派生してできた言葉ですが、この2つの言葉は似ているようで別の言葉です。

「シンパサイザー」は「共感する人」という意味ですが、「シンパシー」は「同情」という意味になります。

共感

相手を理解して同じように思うこと。

同情

相手の悲しみや辛さを知って、思わず同じ気持ちになること。

「シンパサイザー」は「シンパシー」の派生語なので、どちらもギリシア語の「sympatheia(共感、感情の共有)」に由来します。

日本語としての「シンパ」は、「共産主義は幻想だった」という空気の広がりとともに、日本語としての本来の意味としては、言葉の意義を失って死語 になりました。

現在では語源の「シンパサイザー」と同じ、「ある団体や派閥の支持者」という広い意味で使われます。

実際にアンケート調査をすると、死語度は75%でした。

そこで本記事では、死語になりつつある日本語としての「シンパ」の意味や由来を解説します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

「シンパ」の意味を解説

「シンパ」はもともと昭和初期に、「共産党員を資金的に援助する人」という意味で使われていた、日本の死語です。

共産主義とは

みんなが平等で自由に暮らせる社会を目指す考え。

お金持ちと貧しい人の差をなくし、みんなが幸せに生活できる世の中を作ろうとした。

理想の社会を作るために、まず歴史や伝統、ルールを壊し、暴力的な方法もとりながら、人工的な社会作りを目指した。

結果として、様々な歪みや問題がでて、次第に人気がなくなった。

昭和初期の「シンパ」の使い方

「シンパ」は昭和初期に、「共産党員へ資金援助している人」という意味で使われていました。

共産党の資金的な援助者

昭和初期の人にとって、「シンパ」という言葉は、常識として知っていなければならない言葉でした。

昭和7年(1932)年の『社会常識読本』に記載があります。

「シンパ」とされる人は、共産党員への資金援助のほか、別の方法で助けることも含まれました。

援助していることポイントで、本人が実際に共産主義の活動をしているかは別でした。

シンパとは、シンパサイザー(同情者)の略語で、共産の合理性を認め、これが活動に同情し、自らは實際運動に参加しないが、資金を供給し、或は各種の便宜を興へるところのものであって、治安維持 法の「目的遂行爲ニスル行為」に該當する行爲を爲す。(誰)

引用:法制時報社 編『社会常識読本』第2,法制時報社,昭和7. 国立国会図書館デジタルコレクション

当時は長引く第一次世界大戦の影響もあり、1917年のロシア革命で、史上初の社会主義国家(ソビエト社会主義共和国連邦)が樹立したところでした。

「既存の体制や歴史、文化を破壊する革命」を目指す「共産主義の台頭」に、世界は強い危機感を抱いていました。

昭和10年(1935年)の『御存じですか? : 常識百般早わかり』にも、「シンパ」を含めた、共産党の用語について詳しい解説があります。

【問】共産黨に關することで、シンパ、ナップ、アジ、アジト、オルグ、キャップ、レボ、細胞、街頭連絡、ハウスキーパー、モップルの語を説明して下さい。

(答)シンバとは、シンパサイザーの略語で、同情者といふ意味ですが、 共産主義共産黨に好意を持ち

運動資金を寄附したり、援助を興へたりする人をシンパといひます。ナップとは日本プロレタリヤ藝術聯盟 Nippon Artist Proletarian Federation の頭文字NAPEをとって、ナップとした略稱です。

アジとはアジテーションの略語で、 煽動することです。

アジトとは、離れ家といふ意味なのですが、現在では、共産主義者の隠れ家、共産青年聯盟などを指します。

オルグとは、オルガナイザーの略語で、組織者のこと。すなはち、共組織の主動分子を、現在ではオルグといひます。

キャップ とは、キャプテンの略語で、首魁、首腦者、責任者といふやうな話。

レポとは、レポートの略またはレポーターの略。前者は『情報』後者は『情報係』のことです。

細胞とは、生物を組成する單位といふのですが、となると、組織された黨員のことを指します。 すなはち、黨員は、組織された黨の単位だからです。

街頭聯絡とは、市の街頭で、黨の指令や計畫や方針を黨員から黨員へと連絡することです。 共産黨はなや

かなりし頃には、各地で、盛んにこれが行はれました。ハウスキーパーとは、家政婦とか女中頭とかを指すのですが、共産黨では、共産黨の情婦、または共産黨員で、共産黨員のアジトの家政婦だったり、黨員を自己の家にかくまったりする女性をいふやうになったのでした。

モップルとは、國際赤色救援會のことで、階級闘争の犠牲者、政治犯人の救援を目的とする會です。

引用:植原路郎 著『御存じですか? : 常識百般早わかり』,丸之内出版社,昭和10. 国立国会図書館デジタルコレクション

共産主義への強い危機感

昭和5年(1930年)の『思想悪化の因』を読んでも、昭和3年の日本共産党一斉検挙や、活動家の取り調べについて、強い危機感で語られています。

治安維持や国体(国の性格を決める特徴や文化)を守るため、きびしい取り締まりをしていました。

1 新歸朝の共産主義夫婦

(昭和四年二月二十五日大阪毎日)

昭和三年三月十五日の全國的日本共産黨の一斉檢擧に刺激されて北米大陸及びハワイ在留日本人青年共産黨員が、新運動を企てそのお先き棒に歸朝したものとの嫌疑から、福岡縣嘉穂郡某村山邊某(三〇)と同人の内縁の妻靜岡縣富郡某影山しづ(三〇)の兩人を、一月十二日から横濱水上署に留置し取調べてゐたが、二月二十二日調査を終へ一件書類を横濱檢事局の井上思想檢事並に神奈川縣沖野特高課長に提出して處分の考究方を依頼した。

山邊は某農大實科を卒業後渡米し、ニューヨークで社會科學研究に耽り、遂にはロサンゼルスやサンフランシスコ附近の米人青年をも共産黨に加盟させ、自ら牛耳をとり、昭和三年末歸朝、東京巣鴨の某所で古本屋を開業し、潜行艇式に運動を起す計畫であつたもので、旣報の昭和四年一月六日、横濱入港の郵船これや丸乗組舵手、 故島村抱月氏長男震也氏(二八)が、アメリカから持ち帰ったトランクに、一ぱいに詰めた不穩文書が、 山邊に託されたものと判った爲めである。

1951年の「51年綱領」と「軍事方針」

日本共産党は戦後の混乱期だった昭和26年(1951年)に、「51年綱領」と「軍事方針」を決定しています。

51年綱領とは

「日本の解放と民主的変革を、平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがいである」とする考え。

軍事方針とは

「われわれは、武装の準備と行動を開始しなければならない」とする考え。

昭和20年代に日本共産党員は、実際に破壊活動を行なっています。

日本共産党員による破壊活動

- 「白鳥警部射殺事件」(昭和27年1月)

- 「大須騒擾事件」(昭和27年7月)

昭和30年(1955年)に日本共産党は、20年代後半の武装闘争を「誤りのうちもっとも大きなものは極左冒険主義である」と考え、のちの昭和33年(1958年)に「51年綱領」を廃止しています。

日本共産党は昭和50年代に党員40万人、機関紙300万部をこえるまで、勢力を拡大しました。

しかし昭和54年(1979年)の「ソ連のアフガニスタン侵攻」や、昭和58年(1983年)の「大韓航空機撃墜事件」などで世間のイメージが悪化し、縮小に転じています。

時代がたって「シンパ」の意味が広くなった

平成に入る頃には、「共産党員を資金的に援助する人」という意味の「シンパ」は、すっかり死語になっています。

日本語としての「シンパ」の意味は次第に、語源の「シンパサイザー(sympathizer)」が持つ、「ある政党や社会運動の支持者」という広い意味に変化していきました。

平成3年(1991年)の『月間財界フォーラム』では、「自民党のシンパ」といった広い使い方をされています。

それが昨年、政治改革の一環として政策の総合調整機能の強化、民間活力の導入が唱われたのを機会に、

この総合政策研究所の中に民間有識者、それも従来の自民党シンパとは全く毛色の違ったメンバーによる長

期ビジョン研究会が置かれた。研究会は社会資本、対外問題、環境問題の三つのテーマごとに部会を置き、それぞれ自民党としてはかなりユニークなメンバーをそろえている。

「シンパ」と「シンパシー」の違い

「シンパ」の意味を、「シンパシー」と同じと考える人がいますが、意味としては別になります。

シンパシーの意味

「シンパシー」は「共感」という意味も含まれますが、おもに「同情」という意味の言葉です。

語源は同じですが、「シンパ」とは別の言葉です。

「シンパシー」は相手が悲しんでいたり、マイナスな感情を抱いているのに気づいて、思わず同じ気持ちを感じてしまうときに使います。

特に英語圏では、友達の家族に不幸があって落ち込んでいるようなときに、「シンパシーを感じる」、「シンパシーを覚える」、「シンパシーを抱く」といった使い方をします。

シンパシーとエンパシーの違い

同じような「共感する」という言葉に、「エンパシー(empathy)」もあります。

似たような言葉ですが、ニュアンスや使う場面、語源などの違いがあります。

シンパシー

- 1580年代に生まれた言葉

- 悲しみへの共感などネガティブな感情に使う

- 考えなしに、思わず抱いてしまう感情

- 語源はギリシア語の「sympatheia(共感、感情の共有)」

エンパシー

- 1909年に作られた心理学用語

- ポジティブな感情に使う

- 考えて意識して使うこともある感情

- 語源は古代ギリシア語の「empatheia(身体的愛情または情熱)」

エンパシーは生まれて間もない言葉で、1903年にドイツの心理学者であり哲学者のテオドール・リップスが、「Einfühlung(~の中に感じ入る)」というドイツの美学用語を、心理学に使ったのが最初です。

イギリス出身でアメリカに渡った心理学者、エドワード・B・ティチェナーが、1909年に「Einfühlung」を「empathy」と英語に訳しました。

「シンパ」と「シンパシー」は別の言葉

「シンパ」のもとになった「シンパサイザー」は、「シンパシー」の派生語ですが、現代では、この2つの言葉はまったく違う意味を持っています。

「シンパサイザー」は「ある政党や社会運動の支持者」を意味しますが、「シンパシー」は悲しいことや、辛いことに同情するときに使う言葉です。

ただし、ある個人の考えに共感を覚え、そういった人が集まってグループを作り、同じ考えでともに行動するようになると、最初に持った感情はシンパシーといえます。

「シンパ」の語源や由来を解説

「シンパ」は、英語の「シンパサイザー(sympathizer)」の略語です。

「シンパサイザー」は「シンパシー(sympathy)」の派生語で、どちらもギリシア語の「sympatheia(共感、感情の共有)」に由来します。

「シンパ」の語源「シンパサイザー」の由来

「シンパ」はもともと、同情者、共感者を意味する「シンパサイザー」の略語 です。

「シンパサイザー(sympathizer)」は1815年に生まれた英語です。

最初は「他人に対して同情を感じる人」という意味でした。

博士

博士始まりは1580年代から使われていた「シンパシー(sympathy)」の派生語なんじゃ!

フランス語の「sympathiser(他人と同じように苦しむ)」に由来します。

さらにその 語源は同情を意味する「シンパシー(sympathy)」にあります。

しばらくは「他人と同じ感情を持つ」、「他人の感情の影響を受ける」という意味でした。

1748年頃から、「同情を表現する」、「弔意を示す」という意味が加わりました。

「シンパサイザー(sympathizer)」が生まれたのは1815年じゃ!

さらに、1828年頃から「賛同する傾向がある」という弱められた意味も持つようになりました。

20世紀に入ると、特定の政党、侵略者、社会運動などに対して使われるように なりました。

あいつは極右政党のシンパサイザーだ

といった使い方をします。

関連する動詞の「sympathize(同情する)」は1600年頃から 使われ始めています。

当時は 医学や病理学の分野で、体の部位や、器官、心について説明するとき に使われました。

「シンパサイザー」は「シンパシー」の派生語

「シンパサイザー(sympathizer)」のもとになった「シンパシー(sympathy)」は、1580年代から使われるようになった英語です。

ラテン語形では1570年代から使われています。

「体と魂」、「人物とその衣服」などの「特定のもの」の間にある、「親和性」を意味する言葉でした。

親和性とは

どのくらい仲良くなりやすいかや、混ざり合いやすいかを示す性質のこと。

ギリシャ語の「sympatheia(共感、感情の共有)」に由来し、「sympathēs(共感を持つ、同じ感情に影響される)」から派生しています。

フランス語の「sympathie」、または後期ラテン語の「sympathia(共感を持つ、同じような感情に影響される)」を経由して、1580年代に英語の「シンパシー(sympathy)」が生まれました。

語源のギリシャ語「sympatheia」は、「syn-(一緒に)」と「pathos(感情)」の組み合わせ。

「pathos」は「paskhein, pathein(苦しむ)」と関連していて、印欧祖語の語根「kwent(h)-(苦しむ)」に由来します。

- 印欧祖語=インド・ヨーロッパ祖語

現代の「シンパシー」という意味になるまでの歴史

中世英語での「シンパシー」は、一種の神秘的な、ほぼ魔術的な方法で、ある心や体が別のものに影響を与えることを指していました。

特に医療分野の生理学や病理学で使われました。

傷口からの血で染まった布に塗ると、傷を治す薬を指すこともあったんじゃ!

1580年代に「シンパシー」は医療とは別に、「共感」という意味も持つようになりました。

1590年代になると、「感情の一致、愛情や傾向の一致」という意味になります。

1823年までには、「好意的な態度」や、「好意的な内面」という、弱められた意味も持つようになりました。

「他人の苦しみに同情する性質」という意味は1600年頃から、「他人が感じるものと同じ、または似た感情」という意味は、1660年代から使われるようになりました。

「sympathy card(お悔やみカード)」という言葉は1916年までに確認されています。

それ以前の1914年には、「deepest sympathy card(心からのお悔やみカード)」という表現が使われていました。

古英語では「sympathia」の借用翻訳として「efensargung(同様に悲しむこと)」という言葉がありました。

ドイツ語の「Mitgefühl(共感)」も同じものです。

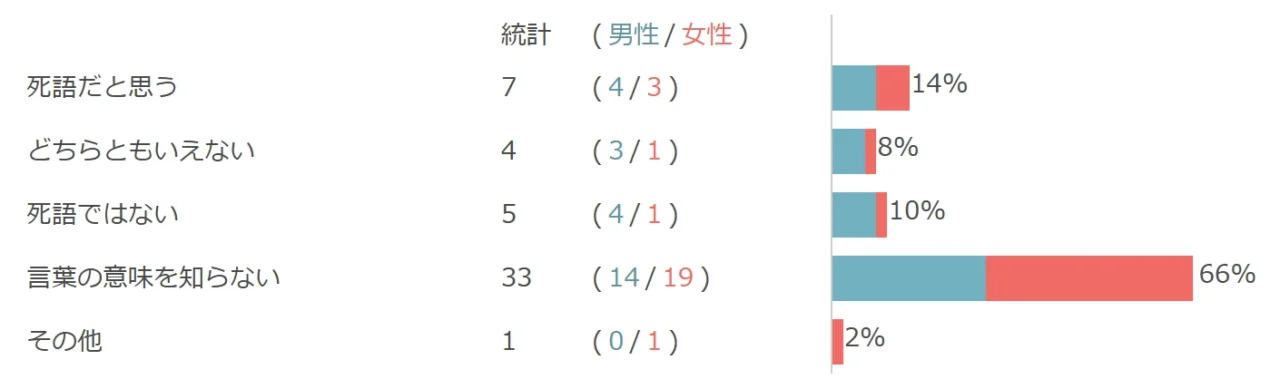

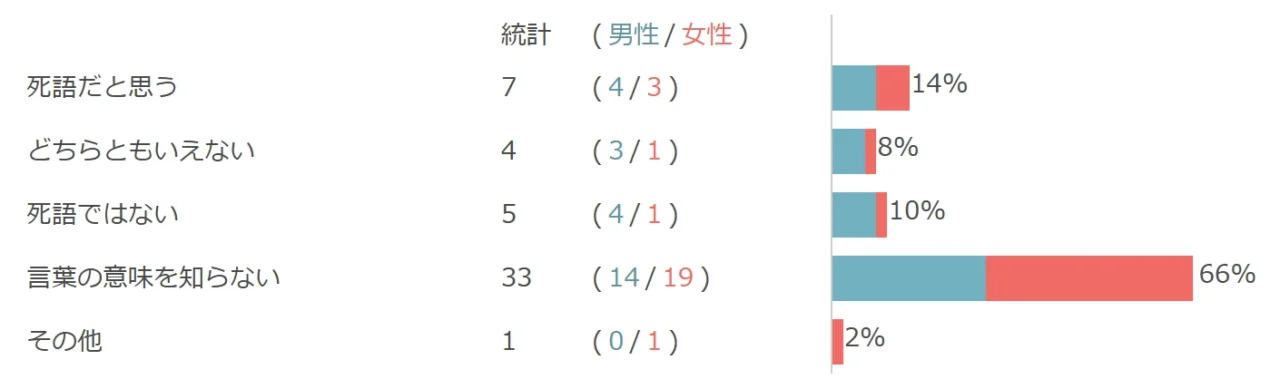

アンケートで10代50人にシンパは死語かきいてみた

15歳~18歳の男性25人、女性25人に「シンパ」は死語と思うかアンケートをとってみました。

アンケート結果

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 14%

7人(男性4人/女性3人) - どちらともいえない 8%

4人(男性3人/女性1人) - 死語ではない 10%

5人(男性4人/女性1人) - 言葉の意味を知らない 66%

33人(男性14人/女性19人) - その他 2%

1人(男性0人/女性1人)

結果として、66%の人が言葉の意味そのものを知りませんでした。

死語だと考えている人も合わせると、80%に及ぶ結果になりました。

死語以前に、若年層では言葉として寿命を終え、風化してきていることがわかります。

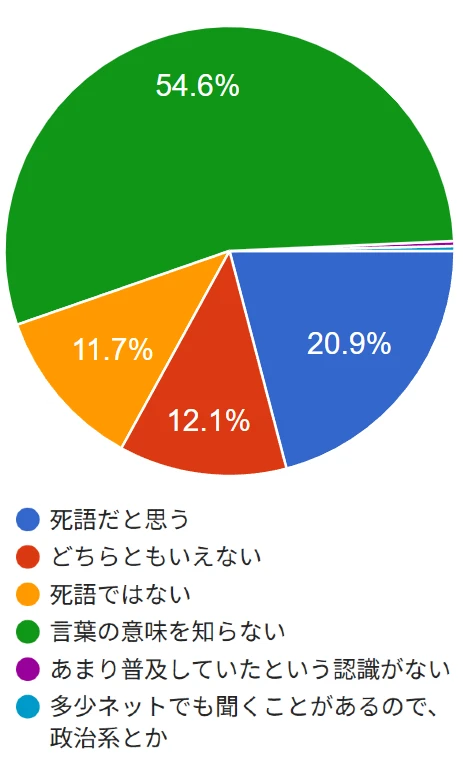

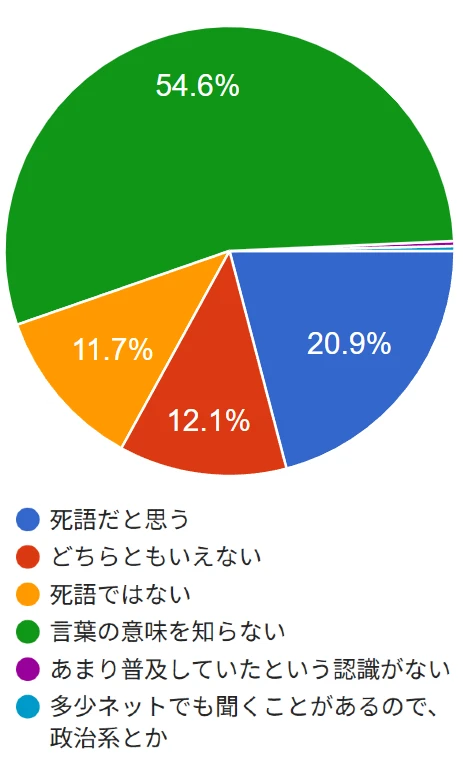

アンケートで20代~60代 282人にシンパは死語かきいてみた

シンパは死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

アンケート結果

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 20.9%

154人 - どちらともいえない 12.1%

59人 - 死語ではない 34%

55人 - 言葉の意味を知らない 33%

0人

調査すると、54.6%の人はそもそも言葉の意味を知らないという結果になりました。

死語だと考えている人も合わせると、75%に及ぶ結果になりました。

言葉の意味を知っていたとしても、半分近くの人が死語と感じていることがわかりました。

「身近な人が使っていたらどう思うか?」についてのみんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートの質問に寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- それ何?と思う。(30代)

- 年齢いくつ?って思います。(40代)

- よく分からないなと感じる。(20代)

- 難しい言葉知ってるね(40代)

- 意味がわかりません(20代)

- 何も思わない(40代)

- ちょっと違和感あり(50代)

- 意味がわからない為、特に気にしない(30代)

- 特に違和感はない。(40代)

- えっ?てなる(30代)

- 少し古い言い方をするんだな、と思うかもしれません。(40代)

- 珍しいなと思う。(30代)

- 親近感を覚える(40代)

- 何とも思いません。(40代)

- 意味を知らない言葉なので、意味を尋ねます。(40代)

- 珍しすぎて、逆に新鮮でいいと思います。(40代)

- なんのことかわからない(40代)

- 特に何も思わない。(40代)

- 聞き返します。(20代)

- あまり使うことがない言葉なので驚く(60代以上)

- スルーします(50代)

- 普通だと思う(60代以上)

- なにそれと思う(20代)

- 引く(50代)

- 俗っぽい人だなと思う。(20代)

- 言葉の意味を言葉の意味を知らないため、何言ってるんだろうと疑問に思います。(20代)

- よくわからない。(50代)

- シンパと使っているひとにあったことがありません(50代)

- 意味が分からないので、何とも思わない。(50代)

- 意味が分からずきょとんとする(40代)

- あまり良い印象は受けない。(40代)

- 年相応という感じ。若い人だと「よくそんな言葉知ってるな」という感じ(50代)

- わかりません(50代)

- 珍しいなと思います。(40代)

- 一瞬戸惑うが、それ以上は何も思わない(60代以上)

- 驚く(60代以上)

- なにを言ってるのかわからない(10代)

- よくわからないと思う。(20代)

- それはそれでよいと思います。(50代)

- 読書をよくする人(60代以上)

- 不思議な感じがする(60代以上)

- わからないので聞く(50代)

- 何とも思わない(50代)

- 意味を問い直して確認します。(60代以上)

- そもそも知らない言葉(30代)

- 意味が分からないので余り使わないで欲しいと思う。(20代)

- 聞き返すと思います(60代以上)

- 使ったことも無く、使っている人も知らないです。だからなんとも思いません(40代)

- もっとわかりやすい語を使ったほうが良いと思う(50代)

- びっくりする(10代)

- 政治的に偏った思想、またはそうした思想に批判的な考えがあるのではないか?と、少し気になる。(50代)

- 左翼の人だと思います(50代)

- やや古く感じる(60代以上)

- 古いとツッコむ。(30代)

- 学生運動の時代を生きた人なのかなと思います。(30代)

- よくわからないと思います(30代)

- 特におかしいとは思わない(60代以上)

- 万人に通じるわけではなさそうだと思う(50代)

- マニアックな言葉を使う人なんなだと思ってしまいます(40代)

- 関心がない(60代以上)

- 特にどうも思いません(50代)

- 自然であると思う(60代以上)

- まあまあ良い歳なのかな?(50代)

- ちょっとズレている(50代)

- 政治的思想を持った危ない奴だと思う(60代以上)

- 周りで使っているのを聞いたことがないので意味がわからない(50代)

- どうも思わない。(10代)

- 普通だと思います(60代以上)

- 久しぶりに聞いたなと思う。(60代以上)

- 自分より年代が上の学生運動世代かなと思います。(50代)

- シンパの意味を知らないので、何とも思いません(60代以上)

- キンパのような料理なのかな。と思う(20代)

- よく意味がわからない(10代)

- 意味がわからない(30代)

- かなり古い時代の人だと思います。(60代以上)

- 違和感は無いです。(50代)

- よほど頭の古い人だと思う(60代以上)

- 特に何も思いません(60代以上)

- 世間から遅れていることに気付いていない(60代以上)

- 懐かしい響きだなと思います(40代)

- 特に何も思わない(60代以上)

- 自分が使わない言葉なので、どうも思いません(50代)

- 「何て意味だっけ?」と思います。(50代)

- 意味がわからないので、話を続ける気がなくなります(60代以上)

- 過去はかなりの、硬派だったのかなと思う。(60代以上)

- 古すぎて「モダン」。(60代以上)

- 忘れていた言葉を思い出したと思う(60代以上)

- 何とも思わない。(60代以上)

- 意味わからない(40代)

- 理解できない(60代以上)

- 意味が分からない(60代以上)

- 「どういう意味?」と聞き返すのも自然です(60代以上)

「シンパ」は死語なのか考察してみた

日本で使われていた「シンパ」は、もともと昭和初期に使われていた、「共産党員を資金的に援助する人」という意味です。

死語度は、75%です。

しかし「共産主義は幻想だった」という空気の広がりとともに、本来の意味では言葉の意義を失って死語 になりました。

言葉は時代とともに変化します。

昭和の途中から次第に、もとの英語の「シンパサイザー(sympathizer)」が持つ、「ある政党や社会運動の支持者」という広い意味に変化 していきました。

積極的に使われることは少ないですが、「自民党のシンパ」といった使い方をしても、言葉としては通じます。

ただし、批判するために過激な意味で使うことが多い ため、注意が必要です。

「シンパ」まとめ

日本で使われていた「シンパ」は、もともと昭和初期の「共産党員を資金的に援助する人」を意味する死語です。

「シンパサイザー(sympathizer)」の略語で、「同情」を意味する「シンパシー」の派生語です。

現代では、もとの英語「シンパサイザー(sympathizer)」が持つ、「ある政党や社会運動の支持者」という広い意味で使われます。

人気の記事

「シンパ」についてのよくある質問と回答

「シンパ」についてのよくある質問に回答します。

シンパの意味はシンパシーから来てますか?

- シンパの意味はシンパシーから来てますか?

-

「シンパ」 は「シンパサイザー(sympathizer)」の略語です。

「シンパサイザー(sympathizer)」は、「シンパシー(sympathy)」から派生して、1815年にできた言葉です。

語源はギリシャ語の「sympatheia」です。

シンパシーは死語ですか?

- シンパシーは死語ですか?

-

死語ではありません。

ただし最近は言葉の正確な意味を、知らない人が多い傾向にあります。

タップできる索引