「ルンペン」は、おもに1930年代に日本で使われていた、「ホームレス」、または「貧困者」を意味する死語です。

アンケート調査の結果、死語度は84.8%です。

ドイツ語で「ボロ切れ」、「ボロ服」を意味する「ルンペン(lumpen)」が語源です。

「lumpen」は、「みすぼらしい人」を意味する「lump」とも関係しています。

現代の「貧困者」という意味を持つようになったのは、すべての人が平等な社会を目指した、カール・マルクスの造語です。

マルクスの「ルンペンプロレタリアート」という造語が使われたのは、1850年のドイツの新聞記事が最初でした。

「労働者階級の最貧困層」という意味です。

日本では1930年代に、「社会問題としての共産主義」への注目や、「プロレタリア文学の影響」から、「ルンペン」という言葉が日本社会に浸透しました。

「ルンペン」は蔑称として使われていたため、その「差別的な意味」が嫌われて、次第に死語になりました。

そこで本記事では「ルンペン」の意味や由来を解説して、死語になるまでを詳しく考察します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

「ルンペン」の意味を解説

「ルンペン」は、「ホームレス」、または「貧困者」という意味です。

「ルンペン」の意味

日本語としての「ルンペン」は、「ホームレス」、または「貧困者」という意味で使われていました。

当時の日本では「乞食」とは区別して使われていました。

乞食とは

路上で物乞いする人のこと。

もとは仏教用語で、托鉢を行う僧侶を指す言葉。

社会的弱者に対する蔑称でもあったため、差別用語として使われなくなった。

乞食は「人から施しを受けて生きている人」のことです。

対して日本語の「ルンペン」は、「貧しいホームレス」という状態をいいます。

語源はドイツ語で「ぼろ切れ」や「ぼろ服」を意味する「ルンペン(lumpen)」です。

「みすぼらしい人」を意味する「lump」とも関係しています。

カール・マルクスが造った、「労働者階級の最貧困層」を意味する、「ルンペンプロレタリアー(Lumpenproletariat)」という言葉で、世界的に広まりました。

「ルンペン」の語源や由来を解説

「ルンペン」はカール・マルクスの造語「ルンペンプロレタリアート(lumpenproletariat)」に由来します。

「ルンペンプロレタリアート」は2つの言葉から生まれました。

「最下層かつ最貧困層」という意味です。

ルンペンプロレタリアート

- 「ぼろ切れ」や「ぼろ服」を意味する「ルンペン(lumpen)」

- 「最下層で最も貧しい階級」を意味する「プロレタリア(proletariat)」

ルンペンの語源の「lump」

ドイツ語の「ルンペン(lumpen)」は「ボロ切れ」、「ボロ服」を意味します。

「みすぼらしい人」を意味する「lump」が語源です。

「lump」のもっとも古い記録は、14世紀初頭の「小さな物質の塊、固形だが不規則な形状」を意味する「lumpe」です。

1224年には人の姓として記録もあります。

はっきりした語源や、元の意味はわかっていません。

古英語にあった可能性の指摘がありますが、記録はありません。

スカンディナビアや大陸の言語をもとにしている可能性があります。

16世紀のデンマーク語で「塊、切り株、丸太」を意味する「lumpe」や、中高ドイツ語の「lumpe」、初期近代オランダ語の「lompe」との関係が考えられます。

これらの古い言葉は、いずれも中世に現れていて、さらに古いゲルマン語には痕跡がありません。

プロレタリア

「プロレタリア(proletariat)」は、「最下層で最も貧しい階級」という意味の言葉です。

1856年から「貧困な賃金労働者」、「日雇い」や「臨時雇用に依存する賃金労働者階級」の意味で使われています。

「proletariat」が生まれたのは、1853年にフランス語の「prolétariat」からとされていますが、1850年にドイツの新聞記事でマルクスが「ルンペンプロレタリアート」を使っている記録があります。

「prolétariat(proletarian)」は、1650年代にラテン語で「最下層の市民」という意味の「proletarius」から派生した言葉です。

プロレタリアン(proletarian)

- 「proles」は「子供」または「子孫」

- 「卑しい、下劣な、粗野な」という意味の「-ian」

古代ローマでの国家区分では、プロレタリウスは無産階級の一員で、税金と兵役を免除され、子供を産むことでのみ国家に奉仕していました。

西洋社会では産業革命や王制打倒が起きるまで、基本的に身分は生まれたときに与えられ、生涯を通して固定されているものでした。

ルンペンプロレタリアート

「ルンペンプロレタリアート(lumpenproletariat)」は、「最下層かつ最貧困層」という意味です。

思想家のカール・マルクスの造語です。

カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが『共産党宣言』で使用しました。

政治経済学では、1856年以降「貧困な賃金労働者、日雇いや臨時雇用に依存する賃金労働者階級」を意味するようになりました。

「無教養で愚かな人々」という二次的な意味から、「啓蒙されていない」という意味も持つようになりました。

次第に「革命運動にとって価値が低いと考えられる人々」に対して使われる言葉になりました。

共産主義でのルンペンプロレタリアートの意味

- 政治的意識が欠けている人々

- 極度の貧困状態にある労働者

- 社会的生産から切り離された個人

- 窃盗や売春など社会的に日陰の仕事をする人

- 自身の状況を変えようと思わない人

「ルンペンプロレタリアート」は時代的に、「近代的個人」や「近代的自我」が、強く意識されたことで使われた言葉です。

英語圏での「proletary」は、16世紀から17世紀にかけて古い意味で使用されいましたが、「ルンペンプロレタリアート」という言葉とともに、現代的な意味で復活しました。

レーニン主義の用語「プロレタリアート独裁」は1918年から使用が確認されています。

日本での「ルンペン」

日本で「ルンペン」がよく使われた1920~1930年代の当時は、「生活困窮者」という意味の使い方をされています。

「乞食」や「物乞い」とは区別して使われていました。

日本では1920年代から使用例がある

日本では1920年代から使用例があります。

田舎から東京にでた人が、移民より「ルンペン」でもいいから東京に残りたいと考えると書いています。

言語で指導せず行動で指導せよ。 それには國都を移すことが第一着である。東京は移民指導地として適當でない。田舎の者を東京附近で指導して移民地に送ると、彼等は東京の花やかさを思つて ルンペン でもよいから、東京で暮さうと云つて逃げ歸るといふことである。

そのほかの書籍を調べると、1920年代から終戦まで、ほとんど共産党についてのプロレタリアートの説明ばかりでした。

1930年代の「ルンペン作家」下村千秋の文学作品

「ルンペン」の社会的な浸透には、下村千秋などの文学的な影響もあります。

下村千秋は1931年の作品で、私娼を描いた「天国の記録」で有名になり、一躍「ルンペン作家」としての名声を得ました。

1930年(昭和5年)に大阪朝日新聞で連載された、下村の小説「街のルンペン」も、日本社会に「ルンペン」が広まった影響のひとつです。

ゴーリキー全集の翻訳をしたほか、農村の窮状を描いた農民小説を発表しています。

1945年の終戦後にもルンペンは使われていた

1946年にユゴーの「レ・ミゼラブル」を児童向けに直した本では、浮浪者を「ルンペン」と書いています。

マリウスの借りてゐるアパートはジヤン・バルジヤンがコゼットをテナルデの所から引取つてパリーに来た時に隠れてゐたアパートであつた。

その後、長い年月が經ったので、持主も變り、番人の婆さんも變った。そして、建物はいよゝゝ汚く粗末になり乞食か ルンペン の安宿になつてしまつた。引用:[ヴィクトル・ユーゴー] [原作] ほか『あゝ無情』,大日本雄辯會講談社,1946.12. 国立国会図書館デジタルコレクション

1946年の専業主婦向けの本でも、ルンペンが新聞紙を服の代わりにしている例えが記載されています。

そこで着物の着方ですが、それは前の理窟を利用して、肌と着物の間に出来るだけ動かない空氣の層をつくる様に着ることです。 眞綿や綿入をきるのもこのためですが、たとへ厚いものがなくとも肌着のやうな一枚物でも何枚も重ねて、その間に空氣を含めさへす れば、そしてそれを逃がさぬやうにしさへすれば心配御無用、ルンペン が新聞紙を着て暖をとるのもこの理窟。必ずしも毛でなくとも清潔な綿ネルの保湿性も實に大きなものです。

1970年代までは一般に使われている言葉だった

1970年代までは、「ルンペン」という言葉を使っていた世代が現役で、当然の言葉として使われていました。

終戦後数年、今は全く見られない特異な風景があった。それは ルンペン と乞食であった。宿るに家なき人達が駅をねぐらにして、札幌や旭川のような大駅は勿論、豊富などの小さい駅にも穢い姿でいつもうようよ寝泊りしていたし、物乞いしてくる乞食も非常に多かった。今は乞食の姿も浮浪者の姿も全く見られなくなった。終戦二十余年にして日本は驚くべき復興をしたのである。

引用:佐々木登 著『サロベツ原野 : わが開拓の回顧』,「サロベツ原野」刊行会,1968. 国立国会図書館デジタルコレクション

1990年代には死語になっている

次第に「ルンペン」は使われなくなっていきました。

1995年の弁護士の宮崎裕二さんの記事に「ルンペン」の記載がありました。

それよりあとの時代を調べても、「ルンペンプロレタリアート」の学術的な説明だけでした。

早速毛布を床に敷いてその上に五人座ったが、教室の床がこれほど冷たいものとは思わなかった。数分もしないうちに四歳の娘が「寒いよ」とぐずり始めた。 我が家の子は軟弱だ。そこで、改めてふとんを取りに二〇分も離れ自宅まで戻り、まるで ルンペン のようにふとんを頭からかぶりながらエッチラオッチラと学校まで歩いて行った。 このときの手の冷たさ、そしてふとんの重さは恐らく一生忘れないであろう。道路は穴ぼこだらけで、油断しているとずっこけてしまう。

これより後年は共産主義のルンペンプロレタリアートの学術的な取り扱いばかりでした。

アンケートで10代50人に「ルンペン」は死語かきいてみ

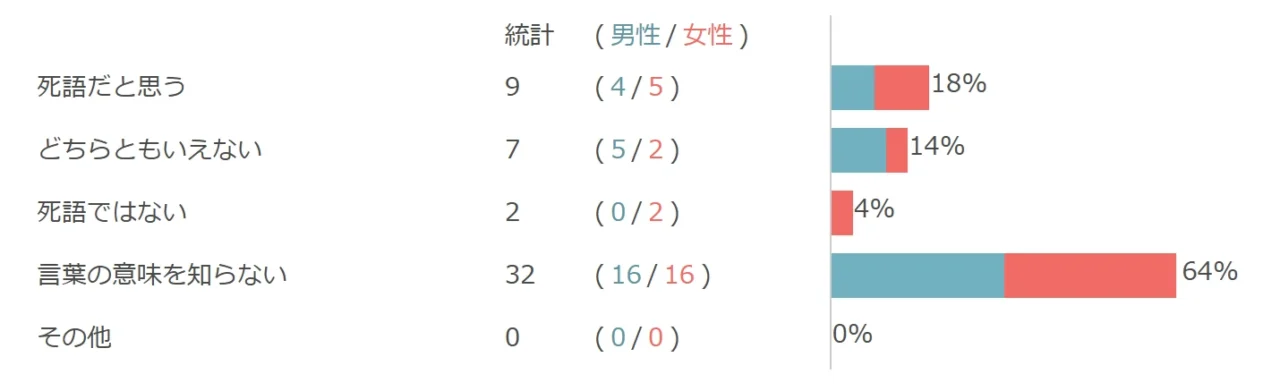

15歳~18歳の男性25人、女性25人から「ルンペン」は死語と思うかアンケートをとってみました。

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 18%

9人(男性4人/女性5人) - どちらともいえない 14%

7人(男性5人/女性2人) - 死語ではない 4%

2人(男性0人/女性2人) - 言葉の意味を知らない 64%

32人(男性16人/女性16人)

結果として、64%の人が「ルンペン」の意味そのものを知りませんでした。

死語だと考えている人も合わせると、82%に及ぶ結果になりました。

死語以前に、若年層では言葉として寿命を終え、風化してきていることがわかります。

アンケートで20代~60代 282人にシンパは死語かきいてみた

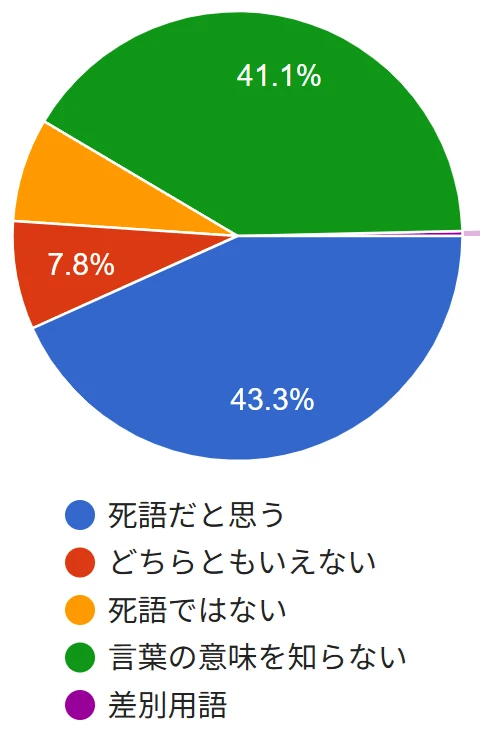

ルンペンは死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 43.3%

122人 - どちらともいえない 7.8%

22人 - 死語ではない 7.5%

22人 - 言葉の意味を知らない 41.1%

116人 - 差別用語 0.4%

1人

調査すると、すでに41.1%の人が言葉の意味がわからない状況でした。

死語と考えている人も43.3%に及びます。

「身近な人が使っていたらどう思うか?」みんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートの質問に寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- ちょっとショック。 (30代)

- ルンペンて本当はどういう意味?って思います。 (40代)

- よく分からない。 (20代)

- ちょっと引っかかる (40代)

- 意味がわかりません (20代)

- 何も思わない (40代)

- 注意する (50代)

- 不快な言葉なので、そういう表現はやめるように注意する。 (40代)

- 親が使うから意味はわかる、古くさい (30代)

- 気にならない (50代)

- 古い人だと思う。 (40代)

- 使うべきではないと思う (40代)

- そもそも意味がわからない (30代)

- 関西圏の人なら今でも使う。 (30代)

- 今はホームレスだと教えてあげます。 (40代)

- 差別的な人だと思います。 (40代)

- 昭和の人 (50代)

- 意味を聞く (40代)

- 特に何も思わない。 (40代)

- どういう意味か聞き返します。 (20代)

- 珍しいと思う (50代)

- この言葉を知らないので、意味を聞く (60代以上)

- 気にならない (50代)

- それなりに歳を取っていると思う (60代以上)

- なにそれ (20代)

- 差別 (50代)

- ガラの悪い同世代という感じです (50代)

- 品がないと感じる (20代)

- 言葉の意味を知らないため、何言ってるんだろうと疑問に思います。 (20代)

- 使っている人はいるのかな。 (50代)

- 使っているひとに会ったことがありません (50代)

- いつの時代やねんって思います。 (50代)

- そもそも差別用語的な扱いになってしまったが、そういう言い方が好きな人なんだなという程度の認識。 (40代)

- 差別用語なので、ドン引きする。 (40代)

- かなり年代を感じる。 (50代)

- わかりません (50代)

- 汚い言葉を使う人だなと思います。 (40代)

- 驚く (60代以上)

- 時代が違うと思う (60代以上)

- 何を言っているんだろうと思う (20代)

- 響きだけはお洒落だからもう一回流行りが来るかもなと思う。 (50代)

- 私は大丈夫だが、最近はホームレスかな (60代以上)

- ちょっと差別用語かなと引いてしまう。 (50代)

- 古い言葉使いだと感じます。 (50代)

- ほんの一部の高齢者しか使わず違和感を感じます。 (60代以上)

- デリカシーのない人だと思う (30代)

- 意味が分からないので余り使わないで欲しいと思う。 (20代)

- そんな言葉をよく知っているなと思います (60代以上)

- 意味を知らないし使っている人も知りません。どうも思いません (40代)

- びっくり (10代)

- 死後と言えば死後かも知れないが、それよりも現代では「ホームレス」など別の言葉が広く使われているのに、なぜわざわざ「ルンペン」の語を使うのか、不思議に思う。 (50代)

- 差別用語なので軽蔑します (50代)

- わかりにくいからやめなさいと思う (60代以上)

- 意味は分かるが昔言葉だと感じる (60代以上)

- 昭和の映画やドラマによく出てくる言葉なのでジジ臭いような感じがします。 (30代)

- 少し古い (30代)

- ちょっと差別的だと思う (60代以上)

- 今は差別語なので、言わない方がいいと思う (50代)

- 差別的な人だと思ってしまいます (40代)

- 扱いを差別しているようで非常に印象が悪い。 (40代)

- 久しぶりに耳にするなあと思います (50代)

- 最近あまり聞かないので、年齢の高い人と思う (60代以上)

- さすがに古いなあと (50代)

- 自分より年上だと思う (50代)

- 最近まで知らなかった単語なので、賢いなと思います。教養を感じます。 (20代)

- 流石に今の時代でルンペンと言う差別用語は使えないと思い、ちょっと軽蔑する感じです。 (60代以上)

- 死語だとわかっていてギャグで使っているのかなと思う (50代)

- どうも思わない。 (10代)

- もうほとんど誰も知らない言葉ですけどね、と思います (60代以上)

- 古いなあと思う。 (60代以上)

- ちょっとインテリ感を出して昔を語るのが好きなタイプかなと思います。 (50代)

- さすがに昔の人かと感じます。 (60代以上)

- 差別的な言葉を使う人だなと少し嫌悪感を感じる。 (40代)

- 何言ってるかわからないと思う (20代)

- ちょっと時代遅れだと感じる (30代)

- 人種差別の言葉になると思わるので、ひどい人だと思います。 (60代以上)

- 古い言葉をよく知っているもんだと感心する。 (60代以上)

- 特に何も思いません (60代以上)

- 最低な言葉だと思います。 (60代以上)

- 相当昔の人 (60代以上)

- 聞かないな (60代以上)

- 久々に聞く言葉だと思う (30代)

- 差別用語のイメージがあるのでよく思いません (40代)

- 母が使ってました。高齢の方ならつかうかもしれませんね。 (60代以上)

- かなり古い言葉だと思う (60代以上)

- ホントに意味がわかっているのか 疑問を感じると思います。 (60代以上)

- よく知ってるなあと思います。 (50代)

- 「久しぶりに聞いた」と思います。 (50代)

- 人をバカにした様な印象を受けます。 (60代以上)

- 常識の無い人だと思う。 (60代以上)

- 奇妙ななつかしさを憶える…かもしれない。 (60代以上)

- 昭和の時、道に座って物乞いする人を思い出す (60代以上)

- 一瞬考えるけど、昔を思い出します。 (60代以上)

- 「久々に聞いたなぁ」と思う。 (60代以上)

- びっくりする (60代以上)

- 意味わからない、 (40代)

- 少し引く (60代以上)

- 完全に同年代だと思う。 (60代以上)

- 「とても古い言葉を使っている」「死語だな」と感じるでしょう (60代以上)

「ルンペン」は死語なのか考察してみた

「ルンペン」は現代では死語になっています。

アンケート調査の結果、死語度は84.8%です。

理由はおもに「蔑称」として使われたいたたからです。

差別をなくそうとする社会では、「ルンペン」は好まれる言葉ではありませんでした。

また社会的にも「ホームレス」や「プー太郎」などの、代替する言葉が普及して、あえて「ルンペン」という言葉を使う意味もありませんでした。

放送禁止用語としての扱い扱い

「ルンペン」の差別的な意味合いから、放送業界では自主規制により、「放送禁止用語」になりました。

メディアから「ルンペン」の使用例がなくなり、社会的な死語化を加速させました。

ホームレスの減少

「ルンペン」が使われなくなった理由には、「ホームレスの減少」もあります。

1999年の「長野県短期大学の調査」では全国のホームレスの人数は20,451人でした。

令和2年の厚生労働省の調査で3,992人、令和6年4月26日の調査では2,820人でした。

理由は「首都美化運動」などの立ち退きや排除で、路上生活者の集落が一掃されていることがあります。

立ち退きにともない、生活保護やシェルターの整備など、行政サービスが拡充されています。

「ルンペン」が死語になった現代では、「ネットカフェ難民」や「相対的貧困」など、新たな社会的問題に注目が集まっています。

「ルンペン」まとめ

「ルンペン」は、おもに1930年代に日本で使われていた、「ホームレス」、または「貧困者」を意味する死語です。

もとはドイツ語で、「ボロ切れ」や「ボロ服」を意味する、「ルンペン(lumpen)」が語源です。

思想家のマルクスが造った「ルンペンプロレタリアート」という言葉とともに、1920~1930年代に日本に入ってきました。

1970年頃までは使われていましたが、差別的な意味が嫌われて、次第に死語なりました。

人気の記事

「ルンペン」についてのよくある質問と回答

「ルンペン」についてのよくある質問に回答します。

「ルンペン」は死語ですか?

- 「ルンペン」は死語ですか?

-

死語です。

理由は蔑称として使われていたため、差別用語として使われなくなったためです。

どうしてルンペンは差別用語なのですか?

- どうしてルンペンは差別用語なのですか?

-

もともと「ルンペンプロレタリアート」という、共産主義の言葉で、「無教養で愚かな人々」という意味で使われていたからです。

また日本では生活困窮者に対して、蔑称として使われていた時代的な背景もあります。

人権的な考えから、放送禁止用語としてメディアで自主規制された影響もあり、死語になりました。

ルンペンを知らないのは世間知らず?

- 20代ですが、ルンペンという言葉を知りませんでした。

上司から世間知らずといわれましたが、ルンペンは常識的な言葉なのでしょうか? -

よく使われていたのは1930年代で、1970年代まで使われていました。

差別的な意味から死語になり、さらに時代が経過しるため、知らなかったとしても世間知らずとはいえません。

タップできる索引