「グロッキー」とは、とてもつかれていて、ふらふらな状態のことです。

もとは英語で、ボクシング用語として、ボクシングといっしょに日本に入ってきました。

ラム酒を意味するグロッグ(grog)が語源です。

そこから「酔っばらってふらふらする」という意味の「グロッギー (groggy)」が派生しました。

博士

博士日本の俗語としてのグロッキーは、酔っぱらっているかどうかは関係なく、「ふらふらなこと」をいうんじゃ!

アンケート調査からわかった 一般の死語度は41.8%、若年層の死語度は72% です。

そこで本記事では「グロッキー」の意味や由来を解説した上で、すでに死語なのかを考察します。

本記事のリンクには広告が含まれています。

タップできる索引

グロッキーの意味をくわしく解説

「グロッキー」とは、とてもつかれていて、ふらふらな状態のことをいいます。

グロッキー [名][形動](英語 groggy) 非常に疲れてふらふらなさま。もとボクシング用語。◆『話』(1939年3月号)「何百何だかわからないぐらゐ激しくあげおろしするので、これだけでもグロツキーになってしまひます」『恋のトルコ風呂』 恋のトルコ風呂・一(1952年)<玉川一郎>「午後三時頃には全くグロッキーになってしまうほどのエラーの続出であった」

引用:日本俗語大辞典

日本ではふらふらの状態のことをいう

日本語でグロッキーというと、ボクシングでさんざん打ちのめされて、ふらふらになった状態を指すボクシング用語として使われていました。

昭和七年の書籍でも、ボクシング用語としての使用例が確認できます。

「三浦嬢が唯今ラッシュして頻りに相手の臍を狙って居ります。」

「アッ! 猛烈なアッパァカットが藤野嬢の股倉へ侵入りました。此奴には流石に老巧の秋子嬢も可成効いた様です。顔を顰めて息をハアハア云はせて居ります。アッ歯を喰縛って耐えて居ります。グロッキーです。グロッキーです。」

つかれてふらふらという意味で使われるようになった

最初はボクシング用語でしたが、日本では昭和の中期に、つかれてふらふらという意味で使われるようになりました。

1970年代の書籍などにも、一般的な言葉として使用されています。

灯油売りは気まぐれにやって来る。わたしたち二人が学校にゆくようになると、石の床にはホコリが積も

り始めた。共働きは不可能に近いことがわかり、二人ともだらしなくもグロッキー気味、下痢も間欠泉のようにつづく。引用:村井吉敬 著『スンダ生活誌 : 変動のインドネシア社会』,日本放送出版協会,1978.1. 国立国会図書館デジタルコレクション

英語では酩酊している状態のこと

英語の形容詞「グロッギー (groggy)」は、酔っばらってふらふらするという意味です。

欧米人は語源になった「グロッグ(grog)」が酒の名前だということを、よく知っているためです。

グロッキーの使い方を解説

日本語の「グロッキー」は、とてもつかれていて、ふらふらな状態のことをいいます。

「とても動けない」というときに使います。

グロッキーの使い方の例文

グロッキーの使い方の例文は以下のとおりです。

- 何日も残業続きでもうグロッキーだ

- 二日酔いでグロッキーだよ

- 離婚調停でつかれすぎてグロッキーなんだ

日本では英語読みのグロッギーという使い方はしない

英語では「groggy」を「グロッギー」と読みますが、日本語では「グロッキー」と濁音をつけずに使います。

これはbedを「ベット」といったり、bagを「バック」と呼ぶのと同じです。

日本語では濁音「ガ・ギ・グ・ゲ・ゴ」の前に、破裂音の「ッ」を使うことに馴染みがないためです。

日本語の発音の「グロッキー」として普及しました。

グロッキーの類語や言い換え

日本語の「グロッキー」の類語には以下の言葉があります。

バタンキュー

つかれ果てて、布団に倒れ込むなり死んだように眠ってしまうこと。

「バタン」は倒れ込む音。「キュー」は音を上げる苦しむ声という説と、風船が抜ける音を表現している説がある。

ばてる

「つかれはてる」の「はてる」が変化した俗語。

もとはスポーツ用語。

つかれはてて、もう動けないときに使う。

バテバテ

「ばてる」の「バテ」をくり返して、強調した言葉。

電池切れ

電池が切れたように動けない状態。

ぐったり

「ぐったり」は、疲労が重なったときに、力が抜けてしまう状態をいいます。

精も根も尽き果てる

「精も根も尽き果てる」は、精力や根気が尽きるまで使い果たしてしまったきに使います。

「精根尽き果てる」ともいいます。

英語「groggy」の類語

英語でふらふらに酔っ払う酩酊を意味する「groggy」の、外国語の類語は以下のとおりです。

slued または slewed

「slued」または「slewed」は英語の航海用語です。

帆船が針路を変える際に、船足が止まって、帆がはためき船が傾き、持っていた帆に風を孕むと別の方角へすべり出すときに使います。

日本語の「船を漕ぐ」と同様に、転じて酔っ払いに対しても使います。

elevated

「elevated」はほろ酔い機嫌という意味です。

top heavy

「top heavy」は「頭が重い」、「ひっくりかえりそうな」という意味です。

boozed(フランス語)

「boozed」はフランス語で深酒すること。

壜を意味する「buis」から「buysen」への変化しました。

英語でいう「thoroughly drunk」と同じです。

tippy

飲むときコップを傾けることを「tip」ということから。

転じて、強い酒をあおることを「tipple」といいます。

puddled

泥酔のこと。泥まみれから。

「uddled」、「muddled」と同じ意味です。

sees double

酔っ払って、物が二つ見えることを「sees double」といいます。

lustered また flustrated

ほろ酔いのことです。

well oiled

じゅうぶん給油したという意味です。

酒を給油に見立てています。

maudlin

泣上戸のことです。

グロッキーの語源や由来を解説

グロッキーの語源は、大航海時代に水代わり飲まれていたラム酒「グロッグ」に由来します。

大航海時代に水代わりにラム酒が飲まれていた

大航海時代に飲まれていたラム酒のグロッグが、酩酊を意味するグロッキーの語源です。

長い航海をするにあたり、水が腐るため、水夫達にはビールやブランデー、ワイン、ラム酒などのアルコールを支給されていました。

グロッグの語源はイギリス海軍エドワード・ヴァーノン提督

1740年の当時のイギリス海軍の水兵には、「配給されたラム酒をすぐに飲まず、数日分をためてから飲み干す」という悪癖がありました。

そこでエドワード・ヴァーノン提督が、ラム酒をためておけないよう、水で薄めて配給するように対策しました。

ところが、水兵にはこの対策が、不評だったんじゃ!

ヴァーノン提督は南米でスペインと戦ったこともある軍人ですが、軍艦上で天気のわるいときは、目のあらい布地のコートを着て甲板を歩く習慣がありました。

この布地の名前を「グログラム(grogram)」といって、語源はフランス語の「grosgrain」で、あらい目という意味です。

これを英語でなまってグログラムといい、短縮してグロッグとなりました。

そこで水兵たちはヴァーノンのことを、グロッグおやじ(Old Grog) とあだ名でよんでいました。

ラムの水割りの名前は、あだ名からきているんじゃな!

ヴァーノンのあだ名「Old Grog」から、ヴァーノンの配給する不評なラム酒を「grog」、そこから転じて酩酊することを「グロッギー (groggy)」と呼ぶようになりました。

ラム酒を薄めて水兵に支給していた名残か、本来の「グロッギー (groggy)」は酩酊までいかない「ストレートのラム酒による酔いかたほどはひどくない状態」を意味していました。

カクテルのグロッグ

ラム酒のグロッグの由来にちなんだ、グロッグというカクテルもあります。

タンブラーに角砂糖とラム、水や熱湯を注いで、スライスしたレモンや、クローブを加えて作るカクテルです。

アンケートで10代50人に「グロッキー」は死語かきいてみた

15歳~18歳の男性25人、女性25人から「グロッキー」は死語と思うかアンケートをとってみました。

アンケート結果

- Freeasyによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 18%

9人(男性3人/女性6人) - どちらともいえない 10%

5人(男性4人/女性1人) - 死語ではない 18%

9人(男性4人/女性5人) - 言葉の意味を知らない 54%

27人(男性14人/女性13人)

結果として、54%の人がそもそも言葉の意味を知らないことがわかりました。

死語だと思う人は18% でした。

合わせると、若年層の死語度は72%に及ぶことがわかりました。

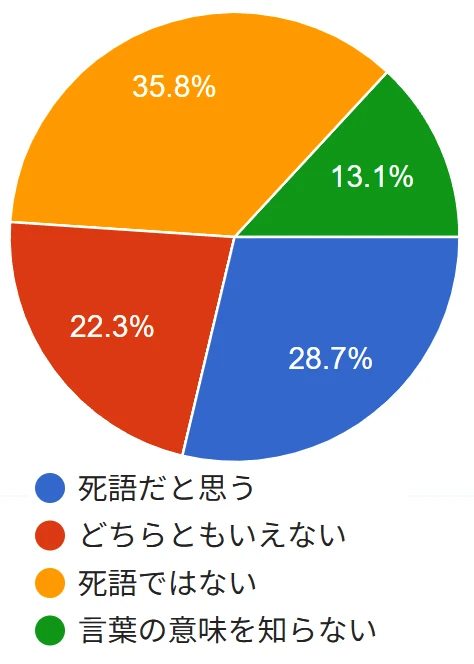

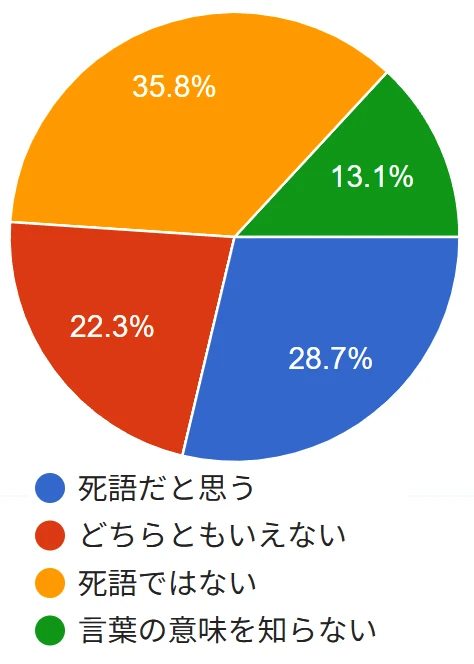

アンケートで20代~60代 282人に「グロッキー」は死語かきいてみた

「グロッキー」は死語か、アンケートを実施したところ、20代~60代以上の282人から回答がありました。

20代~60代の各世代は、それぞれ50人以上の構成です。

アンケート結果

- クラウドワークスによる独自調査

調査結果

- 死語だと思う 28.7%

71人 - どちらともいえない 22.3%

55人 - 死語ではない 22.3%

96人 - 言葉の意味を知らない 13.1%

37人

調査した結果、28.7%の人が「グロッキー」は死語だと考えている ことがわかりました。

22.3%の死語ではないと考えている人を、6ポイント上回る結果でした。

言葉の意味を知らない人はわずか13.1%でした。

死語度は41.8%です。

若年層から少しずつ死語度があがってきている状況がわかりました。

「身近な人が使っていたらどう思うか?」みんなのコメント

「身近な人がこの言葉を使っていたらどう思うか?」というアンケートの質問に寄せられたコメントは、以下のとおりでした。

- 懐かしい言葉だと思う。(30代)

- 日常会話で使う人いるんだって思います。(40代)

- 意味は伝わるので何も思わない。(20代)

- 特になにも思わない。(40代)

- 古い。(20代)

- 古い人だと思う。(40代)

- 今も昔もよく使用されている言葉だと思う。(40代)

- そのまま話を続ける。(50代)

- 普通に使う。(30代)

- 特に何とも思わない。(40代)

- 今でも使う人がいるんだと思う。(30代)

- 聞いたことあるけど、よくわからない。えっ?て思う。(30代)

- 今でも使っています。(50代)

- 久々に聞いたなと思う。(40代)

- 古くさい感じがする。(30代)

- 格闘技などで専門用語として現在も使われています。(50代)

- まだ言う人がいるんだと思います。(40代)

- 聞いてて恥ずかしいです。(40代)

- 単純に、懐かしいと思います。(40代)

- 最近聞かない。(50代)

- 世代関係なく使うんじゃないかな。(40代)

- 高校生の頃を思い出します。(20代)

- 自分も使うことがあるので特に何とも思わない。(60代以上)

- 死語だけど自分も使うから。(50代)

- 全然使える。(20代)

- 普通だと思う。(60代以上)

- なにそれ。(20代)

- どうも思わない。(20代)

- どういう意味なのかなと不思議に思います。(20代)

- けっこう使われている。(50代)

- 私が使うので死語だと思います。(50代)

- 古いなぁと思います。(50代)

- グロいことを表す言葉だと思う。(20代)

- 今でも普通に使える言葉なので特に違和感なく、受け入れられる。(40代)

- 夫がよく使っているのだが、的確な表現を持ってくるなと思っている。(40代)

- 気にならない。(20代)

- 年齢問わず何も違和感ありません。(50代)

- 意味は分かりませんが言葉は知っています。(50代)

- 面白いなと思います。(40代)

- お疲れなのだと思う。(60代以上)

- 同世代だと思う。(20代)

- お疲れさまと思う。(50代)

- 自分より年上の人がよく使っていたのでかなり古いと思う。(50代)

- 何とも思わない。(50代)

- 高齢者は時々使います。(60代以上)

- 特に違和感はない。(30代)

- 自分は使うので親近感が湧きます。(20代)

- よくそんな言葉を知っているなと思うと思います。(60代以上)

- 特に何も思いません。(40代)

- びっくり。(10代)

- 普通にみんな使う。(40代)

- 今でも「グロッキー」という人がいるのか?と思う。(50代)

- 古い人だと思います。(50代)

- おじさん感が強い。(30代)

- そういえばそんな言葉あった。(60代以上)

- 意味が分かるので理解できる。(60代以上)

- 普通に使う。(30代)

- 自分でも使うので違和感がない。(60代以上)

- おじさん臭いと感じる。(50代)

- 少し古くさいかなと思います。(40代)

- 特にどうも思いません。(50代)

- 不自然ではない。(60代以上)

- 多分普通に受け取ります。(50代)

- 自分もたまに使うので何とも思わない。(50代)

- 別に何とも思わない。(60代以上)

- 自分たちの年代ならわかるけど、若い人たちは意味がわからないのになあと思う。(50代)

- どうも思わない。(10代)

- 普通だと思い、とくに何も思いません。(60代以上)

- 古いなあと思う。(60代以上)

- 親世代(70代)寄りの年代かなと思います。(50代)

- 今時珍しい言葉を使うんだという感じです。(60代以上)

- 違和感なし。(30代)

- グロいと思ったのかなと思う。(20代)

- 日常的に使う言葉だと思うので違和感ない。(30代)

- グロいが最近だと思ってしまいます。(20代)

- 疲れた時などに使う言葉なので、ゆっくり休んでほしいと思います。(60代以上)

- 同年代以上の方に思えます。(50代)

- ごく普通の人だと思う。(60代以上)

- 分からないので何も思わない。(60代以上)

- 古いしダサい。(10代)

- 親がよく使うので少し年上の人かなという印象。(30代)

- あまり抵抗感はない。(60代以上)

- 表現の仕方が古い。(30代)

- 自分も使ってしまうことがあるのでなんとも思わない。(40代)

- 以前は使っていた人はいたが、今は聞かない言葉。(60代以上)

- 昔使っていた言葉だと思う。(60代以上)

- 本当に使う人がいるんだ、と思います。(60代以上)

- 使える場面があるんだなと思う。(50代)

- 「懐かしい」と思います。(50代)

- ばてたような印象を感じます。(60代以上)

- 共感が持てる。(60代以上)

- 「そういえば、そんな言葉があったよね…」と。(60代以上)

- 疲れた時よく使ったと思う。(60代以上)

- いまだに使ってるの?(40代)

- 違和感はない。(60代以上)

- 40歳以上かなと思う。(60代以上)

- やや古い言葉・死語気味の表現を使っているなという印象。(60代以上)

グロッキーは死語なのか考察してみた

日本語としてのグロッキーは、最近は一般的に使用頻度が減っているものの、今のところ死語ではありません。

「グロッキー」は大正から昭和にかけて、新しい言葉として流行しました。

グロッキーという言葉自体は、世の中に浸透して、一般化されとるぞ!

世間に普及したことで、知っている語彙が多いほどに、当たり前の言葉として使用されています。

たとえばSNSだけでいっても、「仕事が多くてグロッキーになった」などの使用例が、今でも数多く見られます。

昭和の流行語から、必要な文脈で使用される、一般語になっています。

しかし一般の死語度は41.8%、若年層の死語度は72%と、かなり死語に近付きつつあります。

人によっては意味が伝わらない可能性があるため、使用には注意が必要です。

「グロッキー」まとめ

「グロッキー」とは、とてもつかれていて、ふらふらな状態のことをいいます。

日本ではもともと、ボクシング用語として、ボクシングといっしょに輸入されました。

英語ではラム酒を指すグロッグ(grog)が語源で、それから出た形容詞のグロッギー (groggy)が、酔っばらってふらふらするという意味で使われます。

使用頻度は減りましたが、一般化した言葉として今でも使われています。

現在の 一般の死語度は41.8%、若年層の死語度は72% です。

人気の記事

タップできる索引

グロッキーのよくある質問と回答

グロッキーについてのよくある質問に回答します。

グロッキーはいつ流行した?

- グロッキーはいつ流行した言葉ですか?

-

大正から昭和です。

ボクシングとともに輸入されました。

グロッキーは古い?

- グロッキーはきちんとした言葉ですが、古臭い言い方に感じます。

知人が疲れたときに「グロッキーだ」と言うと、恥ずかしく感じます。

年配の人が使っているイメージがありますが、私の思い込みでしょうか? -

昭和には使用頻度が高かったため、若い人には古くさく感じる場合があります。

しかし日本語として一般化しているため、恥ずかしいということはありません。

グロッキーはどういう状態?

- グロッキーとはどういう状態ですか?

-

ふらふらで動けない状態のことです。